Young Researchers' Trip report

- 2012年度

- 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月13日~2012年12月14日) - Joint 12th International Child Neurology Congress(ICNC)

(2012年5月29日~2012年6月3日) - American Society for Cell Biology (ASCB) 2012 Annual Meeting

(2012年12月15日~2012年12月19日) - 第55回日本甲状腺学会学術集会

(2012年11月29日~2012年12月1日) - 第46回日本小児内分泌学会学術集会

(2012年9月27日~2012年9月29日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月14日) - Keystone Symposia : Emerging Topics in Immune System Plasticity

(2013年1月15日~2013年1月20日) - Keystone Symposia : Emerging Topics in Immune System Plasticity

(2013年1月15日~2013年1月20日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月13日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月12日~2012年12月14日) - AACR Special Meeting; Tumor Invasion and Metastasis

(2013年1月20日~2013年1月23日) - 浜松ホトニクス 中央研究所 PETセンター

(2012年11月13日~2012年11月29日

(うち5日間)) - 54th ASH (American Society of Hematology) annual meeting

(2012年12月7日~2012年12月15日) - 54th ASH (American Society of Hematology) annual meeting

(2012年12月7日~2012年12月15日) - 54th ASH (American Society of Hematology) annual meeting

(2012年12月7日~2012年12月12日) - 33rd Annual San Antonio Breast Cancer Symposium

(2012年12月4日~2012年12月8日) - Society for Neuroscience 2012

(2012年10月13日~2012年10月18日) - Society for Neuroscience 2012

(2012年10月13日~2012年10月18日) - Society for Neuroscience 2012

(2012年10月13日~2012年10月17日) - Society for Neuroscience 2012

(2012年10月13日~2012年10月18日) - Stanford大学短期留学

(2012年8月20日~2012年9月16日) - BMAP 2012

(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012

(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012

(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012

(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012

(2012年8月29日~2012年8月31日) - Neuroscience 2012

(2012年9月18日~2012年9月20日(3日間)) - 浜松ホトニクス 中央研究所 PETセンター

(2012年7月24日~2012年8月8日(うち5日間)) - 第14回国際組織細胞化学会議(the 14th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry; ICHC 2012)

(2012年8月26日~2012年8月29日) - 共同研究施設訪問:University of Pittsburgh

(2012年9月23日~2012年9月27日) - 第71回日本癌学会学術総会

(2012年9月19日~2012年9月21日) - 第71回日本癌学会学術総会

(2012年9月19日~2012年9月21日) - EMBL Conference: Stem Cells in Cancer and Regenerative Medicine

(2012年8月29日~2012年9月1日) - ISEH (Society for Hematology and stem cells)

(2012年8月23日~2012年8月28日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月14日~2012年6月15日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - The 58th/ 60th NIBB Conference

(2012年7月17日~2012年7月21日) - Cambridge大学ガードン研究所 留学記

(2011年4月28日~)

- 第35回日本分子生物学会年会

- 2011年度

- 2010年度

ホーム > Young Researchers' Trip report > BMAP 2012

BMAP 2012

氏名

田代 祥一

GCOE RA

リハビリテーション医学教室

詳細

参加日:2012年8月29日~2012年8月31日

活動レポート

BMAP2012に参加した。残暑の厳しい中、慶應義塾大学三田キャンパスでの開催であった。私は慶應義塾出身なので、アウェイ感は全くなかったが、会場に足を踏み入れるとやはりそこは国際学会の雰囲気であった。オープニングセレモニーでは、慶應義塾大学医学部生理学教室岡野栄之教授が挨拶をされBMAPの歴史や意義などについてお話をされた。続いて慶應義塾大学の副塾長で総合政策学部教授の阿川尚之教授が演台に立たれた。Association of Pacific rim UniversitiesのDr. Christpher Tremewanはご都合でご参加が叶わないとのことであった。慶應義塾大学塾長の清家篤教授がお話をされた。APRUとBMAPの関係についてご紹介をされた。Brain and MindというBMAPの主題からも、特に昨年の東日本大震災の被災者に対する心のケアといったようなテーマが強調されていた。

セッション1では、脳の進化(Evolution of Brain)の題で、理化学研究所 脳科学総合研究センター、入來 篤史先生と実験動物中央研究所マーモセット研究部・応用発生生物研究室室長佐々木えりか先生が座長であった。今回はBrainやEmotionに関する学会ということで、通常我々が扱っている非常に先進的な科学の分野も去ることながら、哲学や、文化人類学の研究者の方までもが演題を出されており、普段全く触れない分野であるだけに、非常に刺激を受けた。特に最初のセッションでは、慶應義塾大学のWatanabe Shigeru先生が、「審美学」の起源というたいへん興味深い演題があった。動物が審美性を理解するのかどうかというような内容からであり、それは元々はhonest signalとして生存競争や子孫を残したり進化をしてゆく過程の中で重要であるというような話であった。これが最終的にヒトに於ける芸術のようなものに続いているということで、そこについては多少議論があるかもしれないが、非常に興味深いお話であった。Duke大学のErich D. Jarvis博士は言語や発声と脳の進化について、鳥を例に取りながらお話しされた。基底核の進化と皮質の進化は対照的であることや、遺伝子発現を解析することで鳥の脳の仕組みが今までにも増して分かってきたということを話された。私はリハビリテーション科という脳神経を扱う医師で、脳卒中後の失語症などもよく診療することから、こちらも大変興味深く伺った。そのほかの演者の方もヒトとチンパンジーの脳の違いや、ヒトの脳の進化についてわかりやすくお話をされていた。

翌日のSession III;Neuroimaginig, Brain-Machine-Interface and Cognitive Neuroscienceのセッションも、脳科学分野の先進的な研究内容の発表がなされ、これらの普段あまり接することのない内容であって、面白く拝聴した。中でも最も興味深く拝聴したのは、牛場潤一理工学部準教授のお話であった。筋ジストロフィーなどのために四肢の筋を随意的に動かすことができなくなってしまった患者に対し、Brain-Machine-Interfaceを用いて、ひとつはvirtual reality worldでの自己実現を可能とする取り組みや、脳卒中の患者に対し装具と併用して麻痺した筋肉の再教育・訓練に応用する取り組みなどを行っておられるという。その原理は、牛場先生のグループの研究ではsensorimotor cortexからの頭皮EEGを導出して、そのリズムを解析することで皮質の興奮性を解析するという。それなので侵襲性がないのだ。こうした取り組みは様々な神経疾患で身体の自由を失った患者さんにとっては、生活の質Quality of Lifeや日常生活動作Activity of Daily Livingを高める上で非常に重要な研究であろうと思われた。特に牛場先生が強調されていたが、慢性期の患者に対して実施して効果が認められる部分がたいへん重要である。障害はリハビリテーションを行ったとしても、慢性期には殆ど改善が見込めないものだからである。

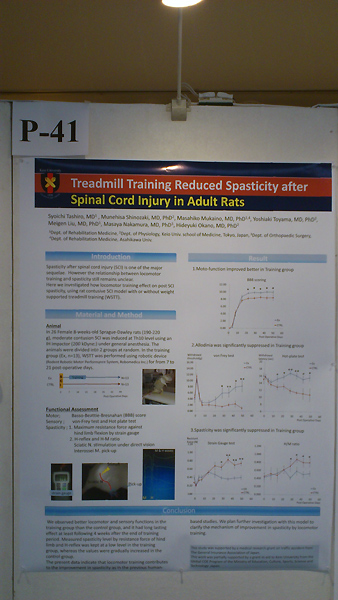

今回私がポスター発表したのは、私の研究内容である「トレッドミルトレーニングによって成体脊髄損傷ラットの痙性が減少した」という研究内容である。ポスタープレゼンテーションの時間は、2日目と3日目にそれぞれ数回あったが、口演がいずれも大変熱い議論となっていたために時間的に短くなりがちであった。今回の私の発表内容は、優れているが簡便な手段がないために広く行われてこなかった実験手技を、比較的簡単に行えることを示したものである。そのため技術的な部分について何人かの先生にご説明したり、今後の分子生物学的解析に関していくつかコメントを頂戴した。

最終日のsession VIでは、我々の研究グループのFrancois Renault-Mihara先生 が脊髄損傷後のアストロサイトのマイグレーションに関する研究について、台湾の国立台湾大学のHwai-Jong Cheng先生は資格に関係する軸索伸長に関して、ニュージーランドのオークランド大学Maurice Curtis先生は神経芽細胞のマイグレーションについて、ということでいずれも神経再生に関係する口演をされていた。最後に慶應義塾大学医学部生理学教室岡野栄之教授が、特にトランスジェニックマーモセット技術や疾患特異的iPS細胞に関する最近の話題をお話しされた。いずれもシドニー大学のMaxwell Benett教授ら会場の諸先生がたからの活発なご質問があり、パネルディスカッションも含めて、大変盛況の中で進んだ。

閉会式では、慶應義塾大学の安西祐一郎前塾長、阿川尚之教授、そして岡野栄之教授のご挨拶があった。

脳と心に関するシンポジウムと言うことで、学問領域が多岐に渡るので、どのような会になるのか最初は想像がつかなかったのだが、寧ろ普段議論をする機会が限られる学問領域であるがゆえに、お互いがお互いの研究内容を知ることで、知識や洞察を深めることができるのがBMAPの一番の意義なのだろうと感じられた。

Copyright © Keio University. All rights reserved.