Young Researchers' Trip report

- 2012年度

- 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月13日~2012年12月14日) - Joint 12th International Child Neurology Congress(ICNC)

(2012年5月29日~2012年6月3日) - American Society for Cell Biology (ASCB) 2012 Annual Meeting

(2012年12月15日~2012年12月19日) - 第55回日本甲状腺学会学術集会

(2012年11月29日~2012年12月1日) - 第46回日本小児内分泌学会学術集会

(2012年9月27日~2012年9月29日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月14日) - Keystone Symposia : Emerging Topics in Immune System Plasticity

(2013年1月15日~2013年1月20日) - Keystone Symposia : Emerging Topics in Immune System Plasticity

(2013年1月15日~2013年1月20日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月13日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会

(2012年12月12日~2012年12月14日) - AACR Special Meeting; Tumor Invasion and Metastasis

(2013年1月20日~2013年1月23日) - 浜松ホトニクス 中央研究所 PETセンター

(2012年11月13日~2012年11月29日

(うち5日間)) - 54th ASH (American Society of Hematology) annual meeting

(2012年12月7日~2012年12月15日) - 54th ASH (American Society of Hematology) annual meeting

(2012年12月7日~2012年12月15日) - 54th ASH (American Society of Hematology) annual meeting

(2012年12月7日~2012年12月12日) - 33rd Annual San Antonio Breast Cancer Symposium

(2012年12月4日~2012年12月8日) - Society for Neuroscience 2012

(2012年10月13日~2012年10月18日) - Society for Neuroscience 2012

(2012年10月13日~2012年10月18日) - Society for Neuroscience 2012

(2012年10月13日~2012年10月17日) - Society for Neuroscience 2012

(2012年10月13日~2012年10月18日) - Stanford大学短期留学

(2012年8月20日~2012年9月16日) - BMAP 2012

(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012

(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012

(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012

(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012

(2012年8月29日~2012年8月31日) - Neuroscience 2012

(2012年9月18日~2012年9月20日(3日間)) - 浜松ホトニクス 中央研究所 PETセンター

(2012年7月24日~2012年8月8日(うち5日間)) - 第14回国際組織細胞化学会議(the 14th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry; ICHC 2012)

(2012年8月26日~2012年8月29日) - 共同研究施設訪問:University of Pittsburgh

(2012年9月23日~2012年9月27日) - 第71回日本癌学会学術総会

(2012年9月19日~2012年9月21日) - 第71回日本癌学会学術総会

(2012年9月19日~2012年9月21日) - EMBL Conference: Stem Cells in Cancer and Regenerative Medicine

(2012年8月29日~2012年9月1日) - ISEH (Society for Hematology and stem cells)

(2012年8月23日~2012年8月28日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月14日~2012年6月15日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012

(2012年6月13日~2012年6月16日) - The 58th/ 60th NIBB Conference

(2012年7月17日~2012年7月21日) - Cambridge大学ガードン研究所 留学記

(2011年4月28日~)

- 第35回日本分子生物学会年会

- 2011年度

- 2010年度

ホーム > Young Researchers' Trip report > 第14回国際組織細胞化学会議(the 14th International Congress of Histochemistry and C...

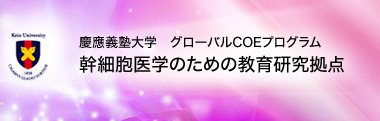

第14回国際組織細胞化学会議(the 14th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry; ICHC 2012)

氏名

吉田 剛

GCOE RA

先端医科学研究所遺伝子制御部門

詳細

参加日:2012年8月26日~2012年8月29日

活動レポート

国際組織細胞化学会議(ICHC)は、オリンピックと同じ年のみ、すなわち、4年に1回だけ開催される、非常に多国籍かつ大規模な学術集会でした(Fig1-a)。2016年にはトルコのイスタンブールで開催とのアナウンスがされていました。今回で第14回目の開催ということでかなり歴史のある学会らしく、細胞生物学・神経行動科学・免疫学・腫瘍生物学など多彩な分野にわたって各分野の著名な先生方が基調講演、ワークショップ、シンポジウムのために来日されました。加えて、一般演題であるポスタープレゼンテーションも、特に若手研究者による研究内容は、分野を問わず、非常にレベルが高く目を見張るものが多かったです。

まず初日は開会宣言の後に、2人の巨匠が基調講演をされました。一人目のM. Bendayan教授は、従来まで視床下部から分泌される食欲抑制ホルモンとして知られるレプチン(leptin)が実は胃粘膜の主細胞(chief cell)から分泌されることを昔ながらの免疫組織化学染色で見出した著名な先生です。視床下部からレプチンが分泌されるには食後1時間は最短でもかかりますが、実際には血中レプチンは食後30分以内に増加しており、そのパラドックスこそが、rapid responseを呈する胃粘膜由来のレプチンとそれをエンドサイトーシス機構で取り込み血中循環させる十二指腸細胞によって説明できたわけです。二人目のJ. Lippincott-Schwartz教授は若手女性研究者としてNIHで大活躍されている先生で、「如何にしてイメージングを駆使して生命科学を進歩させることができるのか?」という序論を話されたのちに、具体例として、diffraction-limited imagingによる小胞体ストレス依存性の膜タンパクの分解過程やactin-myosinの相互作用によるラメリポディアの形成過程を動的に可視化したり、photo-activated localization microscopy (PALM)によるGolgi apparatusでのタンパク翻訳後修飾の過程の3Dイメージング技術を紹介されました。まるで超巨大望遠鏡でのぞいた宇宙空間のような美しい、振幅性に富んだダイナミックな分子の挙動の可視化(Fig1-b)には驚愕してしまい、直後のレセプションで外国から来た若手研究者と思わず「Star WarsのCGみたいだった」と感動を分かち合っていました。

2日目以降のワークショップ、シンポジウムでもイメージングを基盤とする細胞生物学、神経科学、免疫学、腫瘍医学など多彩な研究内容を拝聴することができました。Chromophore-assisted light activation(CALI)は活性酸素種に反応する抗体を用いて、特定の分子の機能を自在に不活性化させることのできるシステムは複数のセッションで繰り返し登場した、まさにイメージング技術の定番といえる存在でした。例えばezrinタンパクの機能をCALIで不活性化すると、細胞のラメリポディア形成をはじめとする細胞運動が顕著に阻害されます。本システム自体は1988年に開発された歴史のある技術ですが、特定の分子の機能を阻害したことで代償的にde novo synthesisによって代償されてしまう可能性もあり、現在も改良が加えられて日々進歩を遂げています。現在ではMiniSOGやHaloTagを利用した新規のCALIシステムが導入されています。最近では新規のCALI法によって、酸化ストレスを加えた際に活性化するHIF1-αの下流で転写誘導されるHsp90が、腫瘍の浸潤や転移に寄与するMMP2,9やプラスミノーゲン、HER2のタンパク半減期を高めるという事実が明らかにされました。

一般演題は全てポスターで約300演題ありましたが、正常個体の生理学に関する多種多様な研究から、最新のイメージングテクノロジーを駆使した解析研究まで幅広い内容で非常に充実していました。特に感銘を受けた演題を2つ紹介したいと思います。一つ目は2日目に発表された一般演題で、大腸癌細胞株HCT-116をNOD/SCIDマウスに皮下移植すると、血管新生が腫瘍細胞の増殖に追いつかずにcentral necrosisを起こします。マトリゲルで3次元培養を施した間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells; MSCs)を腫瘍壊死部位に移植することで、正常血管を誘導することが可能であり、抗癌剤のdrug delivery systemを改善させて抗腫瘍治療に応用しようという逆転的な発想に基づく研究でした。もう一つは、4日目最終日の発表演題でした。FDG-PET検査でグルコースを盛んに取り込むことでenhanceされる腫瘍を外科的に切除して、腫瘍検体に銀粒子を取り込ませた上で免疫組織化学染色を行うことで、これまではsystemic/organ level (全身あるいは臓器といったマクロ所見)でしか解析できないと思われていた18F-PETによるイメージングをcellular level(細胞レベル)まで可視化しようという研究内容でした。具体的には、NOD/SCID雌マウスに子宮内膜腺癌の細胞株を異種移植した後に、本手法を活用して低酸素領域が染めるピモニダゾールなどとのdouble-stainingを行うことで、実際の腫瘍内部での代謝と酸素濃度の関連性について考察していました。

僕自身のポスター発表内容はというと、『レドックスストレスによるWntシグナルの活性化におけるCD44 variant 8-10 (CD44v)の関連性』です(Fig2-a)。酸化ストレスが直接的にWntシグナルを活性化するという所見に関しては、数年前のNature Cell Biology誌にて、大阪大学の三木教授、船戸先生らがDvl(Dishevelled)とNrx(Nucleoredoxin)との相互作用に関して報告しています。一方で今回の研究で僕が明らかにしようとしている現象は、酸化ストレスを介するβカテニンの核内移行そのものです。酸化ストレスはアポトーシス、増殖、分化などとあらゆる方向に細胞を誘導することが知られており、まさに"double-edged sword"といえます。それだけに幹細胞性(stemness)の維持に重要なβカテニン/Wntシグナルをどのようにレドックスストレスが変化させるのかについては、興味の尽きないところであります。

ポスター発表当日の午前中に開催されたEpigeneticsに関するワークショップで、癌種ごとにプロモーター領域のCpGアイアンドがメチル化されやすい遺伝子産物を同定し、血清や尿などの検体からバイオマーカーとして癌の早期診断に臨床応用しているという発表がありました。「化学療法などの腫瘍崩壊に随伴して、血清中に腫瘍細胞で特異的な発現様式を呈するDNAが放出されることは考えられないか?早期診断を目的とするバイオマーカーとしてだけでなく、臨床経過中に予後を予測したり、抗癌剤抵抗性を予測する上で有用な測定法はないものだろうか?」という疑問に対して、演者であるオーストラリアの研究者Peter Molloy博士は、ワークショップ後も個別にdiscussionをして下さいました。また、3日目のシンポジウムで御発表されたDaniel Jay博士は、先述のCALI法を用いて軸索伸長に重要なセマフォリン3Aがグリオーマ細胞で過剰発現しており、VEGFシグナルを抑制する分子標的薬bevacizumabがある程度は血管新生を抑制するものの、その治療効果を消去してしまうほどに、腫瘍細胞の浸潤能や運動能がadaptive resistanceによって高まることを明らかにされました。ランチョンセミナーの合間に、7月のCancer Cellでやはり報告されていた「bevacizumabによってHGF-cMetシグナルが活性化されグリオーマ細胞の悪性度が高まる」という論文の話題をしたところ、分子標的薬の限界性と腫瘍進化論に関する理論(http://www.gcoe-stemcell.keio.ac.jp/treatise/2012/20120706_02.html)に非常に興味をお持ちになっていたので、"Why not investigate CD44v6-cMet signal pathway?"と僭越ながらアドバイスをさせて頂きました。

充実したdiscussionをすると当然ながら聞かれる質問が"What is your research theme?"です。"My major interest of research is how redox stress affects Wnt signal pathway, which is important to maintain stemness"と答えたところ、是非とも研究データを見たいと仰ってくださいました。午後のポスター発表では、詳細に研究内容を理解してくださり、論文投稿した際のReviewer並みに熱心に、現在のデータにおけるブラックボックスや飛躍部分を指摘して下さいました(Fig2-b)。9月以降の研究指針を立てる上で非常に参考になる助言を頂いたことに深く感謝しています。「お互いの研究に興味を持って生産的な議論を交わすこと」が学会に参加する魅力の一つである」と実感することができました。

一般論になりますが、国際的な学術集会に参加する意義は何でしょうか?自分の演題を発表するだけでは全く意味がありません。それならば壁に向かって自宅で独り言のように念仏を唱えていればよいのです。最先端の研究を聞いてくることは勿論ですが、さらに重要なことは医学を前進させるという高い志を共有している研究者と交流することだと思います。2日目のBanquetでは、国際組織細胞学会の理事長を務められている慶應医学部の大先輩であられる長村義之博士(国際医療福祉大学病理診断センター長)から、「ワークショップやシンポジウムでの質疑応答で鋭い質問をしていたね」とお褒めの言葉思いがけず頂くことができました(Fig2-c)。確かに300人近くの参加者の中、勇気を出して積極的に質疑応答をすることができましたが、常に頭をフル回転させながらデータの矛盾点や今後の課題について質問するという能力は、普段のG-COE COEX MEETINGのおかげで洗練された能力であると思っています。また、その食事の席では、カリフォルニア大学教授であると同時にAntiCancer Inc.を運営されていることで著名なRobert M. Hoffman博士と、海外留学の重要性から今後の腫瘍医学の展開に至るまで個人的にお話しする時間があり、非常に良い思い出になりました(Fig2-d)。Banquetの後に、東北大学医学部病理学講座の院生、名古屋大学医学部機能形態学講座の助教らと4人で飲みに行くことにしました。酒を浴びるほど飲みながら、医師としての基礎研究への志を語り合いました。話が盛り上がって京都地下鉄終電に乗り遅れましたが、日々楽しく実験研究をしているからこそ味わえる充実した気持ちでいっぱいでした。

夏の京都ということで猛暑でしたが4日間とも天候に恵まれました。初日には開会式まで少し時間があったのでビジネスホテルに荷物を預けて、西本願寺まで散歩してきました(Fig3-a)。日曜日の午後ということもあって、静寂な雰囲気の街並みに、心が洗われる気がしました。主催者であられる京都府立医科大学高松教授の御企画で、レセプションでは日本文化を前面に出した催しが盛りだくさんでした。日本を代表する女性音楽家幸田延氏の曲のバイオリン演奏(violinistの石上真由子さんは京都府立大学現役医学部生でありながら、音楽家として既に数々の受賞歴のある方らしいです!)や、またジャズ風の和太鼓演奏を得意とする若手バンド(?)の活躍は見事でした(Fig3-b)。こうした文化交流を交えながらサイエンスを語り合う学会というのは珍しいですが、長村理事長がご挨拶で"Immunohistochemisty is both art and science.(免疫染色は美術とサイエンスの融合である)"と仰っていた真意を反映した素晴らしい企画であったと感激しました。

最後になりましたが、今回のICHC2012に参加するに当たり、御指導くださった先端研遺伝子制御部門の佐谷秀行教授に感謝の意を申し上げると同時に、G-COE『幹細胞医学のための教育研究拠点』研究支援センターの関係者の皆様方に御礼申し上げます。この度は誠に有難うございました。

Copyright © Keio University. All rights reserved.