- 2012年度

- 2011年度

- 新たに判明 がんの転移を促進するメカニズム

(2012/03/23) - 神経発達と加齢における5-hmCを介したエピジェネティクス

(2012/03/23) - TACEを調節するiRhom2は、リステリア菌やLPSの反応により産生されるTNFを制御している

(2012/03/09) - HIV-2って何?

(2012/03/09) - 自殺遺伝子を持ったiPS細胞

(2012/03/09) - リハビリって神経幹細胞も殖やすんです!

(2012/02/24) - 癌幹細胞を制御するHippo pathway

(2012/02/10) - 吸血鬼が若い血を好むのには根拠があった?!~若い生き血でボケ防止~

(2012/02/10) - 癌幹細胞を特異的に標的とした治療法を開発できる可能性!?

(2012/01/27) - 骨の再生には、本来体を守る役割を持つはずのサイトカインは邪魔になる!?

(2012/01/27) - 骨格筋の老化は防げる?

(2012/01/13) - 意外に他力本願???他者の掘ったトンネルを行く癌細胞

(2012/01/13) - 新しいRNA間コミュニケーションのカタチ@筋肉

(2011/12/23) - 精子形成に必須なタンパク質Miwiによるトランスポゾンの発現抑制

(2011/12/23) - Dying well with dementia

(2011/12/09) - Recent insights into the epigenetic regulation of the hair follicle bulge stem cells

(2011/12/09) - ヒトiPS細胞から誘導した神経幹細胞における脳梗塞に対する移植治療の可能性

(2011/11/25) - 体細胞の再プログラム化を阻む"小さなRNA: miR-34"

(2011/11/25) - 薬剤性過敏症症候群 - DIHSがつなぐ薬疹とウイルスとの関連性

(2011/11/11) - 線維芽細胞より作製したドパミン作動性ニューロンは生体内において機能的であるのか?

(2011/11/11) - 終末分化した肝細胞から機能的な神経細胞への直接的な系統転換

(2011/10/28) - Nerves and T Cells Connect

(2011/10/28) - Rapid and robust generation of functional oligodendrocyte progenitor cells

(2011/10/28) - 脂肪細胞が発毛を促進する!?

(2011/10/14) - ADAM13はClass B Ephrinsの分解とWntシグナルの調節により頭部神経冠を誘導する

(2011/10/14) - 多能性の維持に働くchromatin remodeling複合体esBAF

(2011/09/30) - 造血幹細胞の維持にはp57が重要である

(2011/09/30) - IGF-II : 記憶力がよくなる分子!?

(2011/09/16) - 固形腫瘍に存在する間葉系幹細胞は癌幹細胞を増加させる

(2011/09/16) - 小腸は抑制性Th17細胞の宝庫

(2011/09/02) - 細胞周期を制御する新規noncoding RNA

(2011/09/02) - Sema3A play an important role in remyelination failure in multiple sclerosis

(2011/08/19) - Drosophila Sex lethal Gene initiates Female Development in Germline Progenitors

(2011/08/19) - Wnt signaling is a key pathway for regulation of Melanocyte stem cells.

(2011/08/05) - A step closer to understanding the heart

(2011/08/05) - 神経再生を阻む「死」のシグナル

(2011/07/25) - テロメラーゼの再活性化によりマウスの組織老化が回復する

(2011/07/25) - 新遺伝子「Glis1」により、安全なiPS細胞を高効率に作製可能

(2011/07/08) - 幹細胞の"状態"をつくりだす細胞外環境

(2011/07/08) - 毛包幹細胞、色素幹細胞を維持

(2011/06/24) - BCL6を標的とした白血病の新たな治療戦略

(2011/06/24) - 自家移植におけるiPS細胞の免疫応答について

(2011/06/03) - ヒト疾患iPS細胞のウィルソン病への応用

(2011/06/03) - FOP(進行性骨化性線維異形成症)の異所性骨化部の起源は?

(2011/04/22) - 非対称分裂がNotchシグナルの活性化を介して皮膚の分化を促進する

(2011/04/22) - ショウジョウバエの腸管幹細胞の増殖は活性酸素により制御される

(2011/04/22) - 線維芽細胞からの直接的なエピブラストステムセルの誘導

(2011/04/08) - 抗リウマチ薬DHODH阻害剤はメラノーマの進展を抑える

(2011/04/08) - 癌再発の指標になる幹細胞

(2011/04/08)

- 新たに判明 がんの転移を促進するメカニズム

- 2010年度

ホーム > 世界の幹細胞(関連)論文紹介 > BCL6を標的とした白血病の新たな治療戦略

BCL6を標的とした白血病の新たな治療戦略

論文紹介著者

山下 真幸(博士課程 2年)

GCOE RA

発生・分化生物学教室

第一著者名・掲載雑誌・号・掲載年月

Cihangir Duy/Nature, 473:384-388, 19 May, 2011

文献の英文表記:著者名・論文の表題・雑誌名・巻・号・ページ・発行年(西暦)

Cihangir Duy, Christian Hurtz, Seyedmehdi Shojaee, Leandro Cerchietti, Huimin Geng, Srividya Swaminathan, Lars Klemm, Soo-mi Kweon, Rahul Nahar, Melanie Braig, Eugene Park, Yong-mi Kim, Wolf-Karsten Hofmann, Sebastian Herzog,Hassan Jumaa,H. Phillip Koeffler, J. Jessica Yu, Nora Heisterkamp,Thomas G. Graeber, Hong Wu, B. Hilda Ye, Ari Melnick & Markus Müschen. BCL6 enables Ph+ acute lymphoblastic leukaemia cells to survive BCR-ABL1 kinase inhibition. Nature. 473:384-388, 2011

論文解説

一部の白血病で抗がん剤が効きにくくなるのはBCL6という分子が働くためであることを、アメリカの研究チームが発表しました。BCL6の働きを抑える物質を投与すれば、従来では治療の難しかった白血病も治療できるようになる可能性があり、治療薬としての効果が期待されます。

白血病は一般に「血液のがん」ともいわれ、骨髄で血液細胞ががん化した病気です。血液中には白血球、赤血球、血小板の3種類の血液細胞が存在しますが、これらは骨の奥にある骨髄で造血幹細胞という血液細胞のもとになる細胞から作られています。この造血幹細胞からリンパ球に成熟する段階の若い細胞ががん化した状態が急性リンパ性白血病(Acute Lymphoblastic Leukemia; ALL)です。ALLは小児から成人までのどの年齢層にも発生しますが、主に小児に多く、成人での1年間の発症率は約10万人に1人とされています。

一般にALLは小児の方が成人よりも予後が良く、小児ALLの治療成績は80%以上が長期生存を得られるまでになっています。成人ALLの治療成績が小児ALLと比較して良くない大きな理由は、予後不良の「フィラデルフィア染色体(Ph)陽性ALL」が成人ALLの約25%、特に50歳以上で約50%もの割合を占めていることにあります。フィラデルフィア染色体はBCR-ABL1という融合遺伝子を持っており、細胞の生存に重要なチロシンキナーゼ(※1)の働きが異常に高まる結果、Ph陽性ALLでは治療が効きにくいと考えられています。

実は、フィラデルフィア染色体はもともと慢性骨髄性白血病(Chronic Myelogenous Leukemia; CML)の原因として発見された染色体異常でした。CMLではイマチニブというチロシンキナーゼ阻害剤(Tyrosine Kinase Inhibitor; TKI, ※2)がすでに治療薬として使われており、従来の治療法を覆すような画期的な治療効果を持つことが確認されています。一方、Ph陽性ALLでもTKIの効果が期待されましたが、一旦治療に成功しても再発することが多く、CMLほど大きな治療効果は認められないことがわかってきました。さらに、効果の高かったCMLにおいても、それまで有効であったTKIがやがて効かなくなるという現象(耐性)が認められるようになりました。その原因として、白血病の細胞もそのおおもとになる白血病幹細胞から作られており、TKIによる治療だけでは白血病幹細胞を根絶できない結果、TKI耐性の白血病細胞が選択的に生き残るという考え方があります。

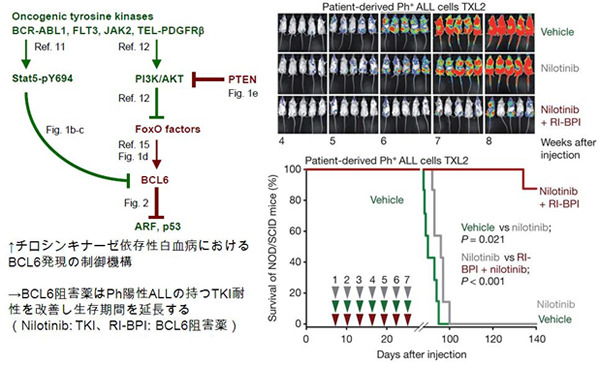

本研究では、Ph陽性ALLのようなチロシンキナーゼの働きに依存する白血病がどのようにしてTKI耐性を示すのか明らかにするため、まずTKIの投与前後で遺伝子の働きがどのように変化するかを調べました。すると、チロシンキナーゼ依存性の様々な腫瘍細胞でBCL6の働きがTKI投与後に急激に高まることがわかりました。そこでBCL6の働きがどのように調節されているか調べたところ、BCL6はチロシンキナーゼの標的分子であるStat5やPI3/Aktを介して通常抑制されており、TKIの投与によってその抑制が外れ、BCL6の発現が高まることを突き止めました(下図左)。さらにBCL6欠損ALL細胞を用いた検討の結果、BCL6はPh陽性ALL細胞においてp53やARFといったがん抑制遺伝子の働きを抑制していることがわかり、これがTKI耐性の原因のひとつであると考えられました。そこでPh陽性ALLを発症させたマウスにBCL6阻害薬をTKIと同時に投与したところ、TKIのみを投与した場合と比べて生存率が著しく改善する結果が得られました(下図右)。これらのことから、BCL6がTKI耐性獲得の主役であり、BCL6阻害薬とTKIの併用により薬剤抵抗性の白血病幹細胞の根絶につながると筆者らは結論付けました。

BCL6は本来別のリンパ系腫瘍であるびまん性大細胞性リンパ腫(Diffuse Large B-cell Lymphoma; DLBCL)の染色体異常から発見された遺伝子で、DLBCLの治療薬として低分子BCL6阻害薬がすでに開発されています。さらに、筆者らの検討ではBCL6阻害剤とTKIを併用しても副作用は認められず、難治性のPh陽性白血病に対する新たな治療戦略として応用できる可能性は高いと考えられます。がんの約半数で変異していると言われるp53ですが、白血病では意外にもその変異の割合は10%に満たないといわれています。このp53を介した細胞死シグナルの活性化が白血病幹細胞の根絶の鍵となることを、日頃アポトーシスの研究に取り組んでいる私はひそかに期待しています。

用語解説

- ※1 チロシンキナーゼ

タンパク質を構成するアミノ酸の一種であるチロシンを特異的にリン酸化する酵素。受容体型と非受容体型の2型に大別され、細胞の増殖、分化、接着、免疫応答など様々な細胞内シグナル伝達に関与する。チロシンキナーゼは活性化されると標的とするタンパク質をリン酸化し、別のタンパク質がそこに結合して次の反応の足場となり、次々と情報が細胞内へ伝えられていく。通常チロシンキナーゼは必要な時以外いわゆる"OFF"の状態になっているが、BCR-ABL1では常に"ON"の状態になっており、これが無秩序な細胞増殖の原因になっていると考えられる。 - ※2 チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)

チロシンキナーゼの酵素活性部位にちょうどはまり込むような形で設計され、その分子選択性の高さから分子標的薬と呼ばれる。イマチニブは史上初のチロシンキナーゼ阻害剤であるが、現在では本論文に登場するニロチニブのほか、肺がんに用いられるゲフィチニブやエルロチニブなど複数のチロシンキナーゼ阻害剤が開発され実用化されている。

Copyright © Keio University. All rights reserved.