Young Researchers' Trip report

- 2012年度

- 2011年度

- 41st Annual European Society for Dermatological Research (ESDR) Meeting

(2011年9月7日~2011年9月10日) - XIX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders

(2011年12月11日~2011年12月15日) - コモン・マーモセット生態観察記:ブラジル国北リオグランデ州ナタル市及びその郊外、北リオグランデ連邦大学及びその研究ステーション

(2011年12月11日~2011年12月19日) - 53rd ASH (American Society of Hematology) Annual Meeting

(2011年12月9日~2011年12月14日) - 浜松ホトニクスPETセンター

(2011年11月7日~2011年12月2日) - 41st Annual ESDR Meeting 2011 ウィーン医科大学皮膚科

(2011年8月29日~2011年9月11日) - 41st Society for Neuroscience (Washington DC, the United States of America)及び海外視察

(2011年11月12日~2011年11月27日) - 2011 ASCB (The American Society For Cell Biology) 51st Annual Meeting

(2011年12月3日~2011年12月7日) - American Heart Association-Scientific Sessions (2011)

(2011年11月12日~2011年11月16日) - Charite Universitats Medizin, Berlin(ドイツ、ベルリン)脳神経外科 留学記

(2011年8月~) - AACR-NCI-EORTC International Conference Molecular Targets and Cancer Therapeutics

(2011年11月12日~2011年11月15日) - 2011 Joint Annual Meeting, SIICA DGfI

(2011年9月28日~2011年10月1日) - Key Forum in developmental biology and regenerative medicine 参加報告

(2011年9月8日~2011年9月9日) - Key Forum in developmental biology and regenerative medicine 参加報告

(2011年9月8日~2011年9月9日) - Key Forum in developmental biology and regenerative medicine 参加報告

(2011年9月8日~2011年9月9日) - Key Forum in developmental biology and regenerative medicine 参加報告

(2011年9月8日~2011年9月9日) - Key Forum in developmental biology and regenerative medicine 参加報告

(2011年9月8日~2011年9月9日) - Key Forum in developmental biology and regenerative medicine 参加報告

(2011年9月8日~2011年9月9日) - Key Forum in developmental biology and regenerative medicine 参加報告

(2011年9月8日~2011年9月9日) - テキサス州立大学MD Anderson Cancer Center留学記

(2010年1月~) - 8th IBRO2011 WORLD CONGRESS OF NEUROSCIENE (Florence, Italy)

(2011年7月14日~ 2011年7月18日) - 8th IBRO2011 WORLD CONGRESS OF NEUROSCIENE (Florence, Italy)

(2011年7月13日~ 2011年7月20日) - 第15回International Congress of Mucosal Immunology

(2011年7月5日~2011年7月9日) - Singapore Gastric Cancer Consortium(4th Annual Meeting)

(2011年7月4日~2011年7月5日) - 第9回ISSCR (International Society for Stem Cell Research)

(2011年6月15日~2011年6月18日) - ASCO annual meeting 2011

(2011年6月3日~2011年6月7日) - APDRC,1st(Taipei, Taiwan)

(2011年5月22日~2011年5月25日)

- 41st Annual European Society for Dermatological Research (ESDR) Meeting

- 2010年度

ホーム > Young Researchers' Trip report > コモン・マーモセット生態観察記:ブラジル国北リオグランデ州ナタル市及びその郊外、北リオグランデ連邦大学及びその研究ステーション

コモン・マーモセット生態観察記:ブラジル国北リオグランデ州ナタル市及びその郊外、北リオグランデ連邦大学及びその研究ステーション

氏名

滝上 紘之

GCOE RA

生理学教室

詳細

GCOE Young Researcher Support Plan(2011年度)

参加日:2011年12月11日~2011年12月19日

活動レポート

「滝上君、南米行くよ、南米」

2011年9月23日、我らが岡野栄之教授から頂戴した御言葉でした。

このとき、共同研究者である理化学研究所脳科学総合研究センターの入來篤史チームリーダーが12月に計画されていた、ブラジル国北リオグランデ州における野生コモン・マーモセット生態観察に私が加わらせていただくこととなりました。

私はかねてより精神疾患、とりわけ統合失調症に興味を持ち、2010年度は慶應義塾大学病院精神・神経科にて専修医を務めておりました。今年度より、生理学教室岡野研究室の大学院生として、コモン・マーモセット統合失調症モデルの作出研究に携わっております。

統合失調症は、臨床的には、主として若年成人期に、各種精神症状の出現を以て診断される精神疾患であり、疾患特異的な生物学的所見に未だ乏しいために、疾患iPS細胞等の研究を臨床に結びつけるまでには一段と高いハードルが存在します。このハードルを少しでも下げるために、他の実験動物と比してヒトに近い社会生活を送り、なおかつ分子遺伝学的手法の開発も盛んなコモン・マーモセットの統合失調症モデルを樹立し、生物学的・行動学的異常の双方を同時に行うことが有用と考えられたことが、その背景にありました。

しかしながら、マーモセットの行動異常を捉えるためには、正常範囲の行動とは何かを知る必要があります。そしてそのためには、最も正常とされる行動パターンを示す野生個体の生態観察が重要であるため、この度、私に白羽の矢が立った次第でありました。

野生コモン・マーモセットは南米大陸の大西洋側、赤道付近の半乾燥地帯に生息します。日本から南米大陸へ直行する飛行機の定期便はもはや存在せず(2010年9月にJALの東京-サンパウロ線が廃止)、現地へは飛行機3機を乗り継ぐ旅路となりました。また真冬の東京から真夏のナタル(コモン・マーモセットは高温乾燥を好みます)へと身体を慣れさせるのにも手こずり、後述の如く途中で体調を崩してしまいましたが、生まれて初めて大西洋を眼前にしたときは、感慨無量でありました。

現地到着の翌日の13日、早速市内の自然公園、Parque Das Dunasへと赴きました。マーモセットの仲間がいるという前情報ではありましたが、残念ながらこの目で拝むことは叶いませんでした。その代わりに(?)、現地の中学生と思しき方々に次々と記念撮影をせがまれました。英語もほとんど通じず(現地の公用語はポルトガル語です)、身振り手振りと笑顔のみがコミュニケーションツールとなりましたが、御陰様で20枚以上の写真の被写体となった次第でありました。

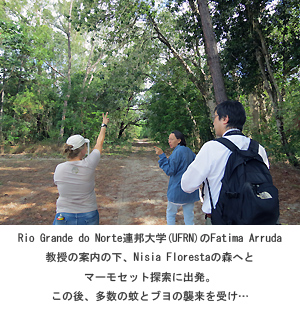

当日夜、現地のコモン・マーモセット研究者である、北リオグランデ連邦大学のMaria de Fatima Arruda教授にお目にかかりました。大変エネルギッシュな先生でおられ、14日から16日までぎっしり詰まったスケジュールを賜りました。

14日、長らく彼らの研究フィールドであったナタル市郊外の森林地帯、Nisia Florestaへと赴きました。近年生息数が減少傾向にあるとのこと、午前中の3時間、多数の蚊やブヨの襲来を受けつつ(現地は(蚊が媒介する)マラリアの高リスク地帯であるため、出張前より抗マラリア薬の予防内服を行っておりました)野生個体を捜索したものの、特有の甲高い鳴き声が聞こえてきた他は、彼らの存在を伺い知ることはなりませんでした。

当日午後、本出張のリーダーである入來篤史先生の御講演が北リオグランデ連邦大学で行われました。しかしながら、全員で伺ったものの、私が顔色不良を呈し椅子に座っているのがやっとの状態になってしまい、残念ながら一足先に休息を取らせていただくこととなりました。

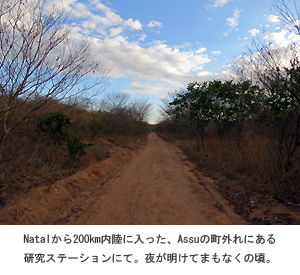

15日から16日にかけ、ナタルから200km内陸に入ったCaatingaという高温乾燥地帯の中にある、Assuの町外れでの生態観察が行われました。車酔いも加わった私は15日の観察を中止、終日臥床の止むなきに至りましたが、御陰様で同日夜には多少の回復を認めました。

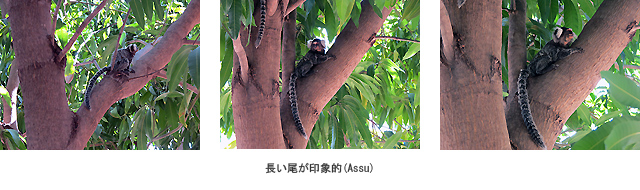

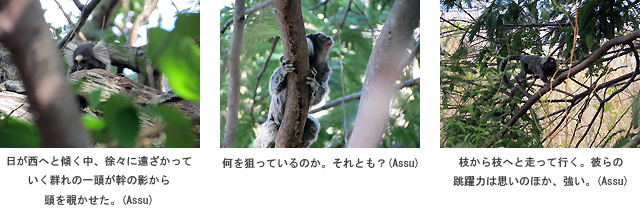

16日早朝、まだ気温が30℃を超えないうちに、最終日の観察が始まりました。そして午前6時前、コモン・マーモセットの家族が次々と、2m以上の距離を飛び越え、木々を移動していく光景を、遂に目撃致しました!

実験室内での個体観察の時、何故こんなに動きが素早いのか、相当な運動量の後でも疲れないのかということが、常々不思議に思えておりました。しかしそのような疑問を一瞬で氷解させるものでありました。

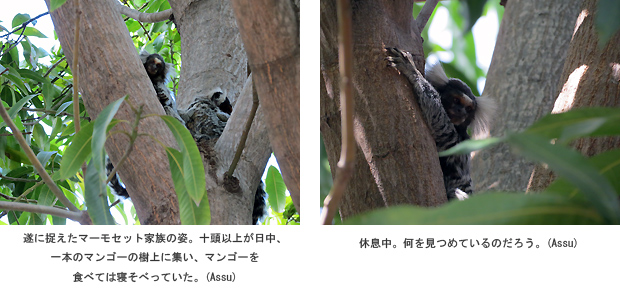

再度の休息を経て、同日の午後、再び観察に参加致しました。1本のマンゴーの木に10頭近いコモン・マーモセットの家族(コモン・マーモセットの群れは10頭強ですが、基本的に一家族で構成されています)が憩う様子、種々の鳴き声を頻繁に使い分けて連絡を取り合う様子、移動の際に取り残された幼い個体に親(?)が気付き、戻って仔を背負い再び移動して行く様子等(*動画をご覧ください)、実験室では拝むことの出来ない家族生活を至近距離で観察させていただけたことは、二度と忘れ得ぬ貴重な財産となりました。

17日午後にナタルの地を離れ、19日夕方に無事帰国致しました。私の体調不良により皆様に御迷惑をお掛けしたことをこの場をお借りし御詫び致しますと共に、右も左もわからぬ私の面倒を見て下さいました入來篤史先生、佐々木えりか先生、山﨑由美子先生、貴重な観察をオーガナイズして下さいましたArruda教授を初めとする現地の皆様、そして快く私を送り出して下さいましたGCOE事務局の皆様、指導教官の岡野栄之教授、岸憲幸先生を初めとする生理学教室岡野研究室の皆様に、この場を御借りし厚く御礼申し上げます。

【動画】 * 枝を渡るコモン・マーモセットたち(67秒) 撮影者 滝上紘之

Copyright © Keio University. All rights reserved.