- 2012年度

- 2011年度

- 2010年度

- 骨髄由来の筋繊維芽細胞は間葉系幹細胞のニッチの構築と腫瘍増殖を促進する

(2011/03/25) - リプログラミングを促進する小さなRNA

(2011/03/25) - ⊿Np63は転写因子Lshを介して、がん幹細胞の増加を促す

(2011/03/25) - 造血幹細胞のメンテナンスを行う新たな因子の発見

(2011/03/04) - マウスES細胞から神経細胞への分化を方向づける因子の発見

(2011/03/04) - ヒト疾患iPS細胞:自閉症レット症候群への応用

(2011/02/18) - 生きかえる心臓

(2011/02/18) - グリオブラストーマ幹細胞様細胞は内皮細胞へ分化し、血管新生を誘導する

(2011/02/04) - 血液の幹細胞を保存状態と臨戦態勢に分類するNカドヘリン

(2011/02/04) - 急性骨髄性白血病のがん幹細胞への集中的治療を可能にするTIM-3

(2011/01/21) - p53の機能の回復を対象とした、がんの治療法には限界がある?

(2011/01/21) - 前立腺癌は分泌細胞、基底細胞のどちらに由来するのか?

(2011/01/07) - 癌細胞をリプログラミングする

(2011/01/07) - 造血幹細胞のエネルギー代謝や恒常性は、Lkb1によって調節される

(2010/12/24) - G-CSFによる造血幹細胞の末梢血への動員がEGFRシグナルの阻害により増強される

(2010/12/24) - 恐竜は何色?

(2010/12/10) - ヒト胚性幹細胞から軟骨細胞への分化誘導

(2010/12/10) - ヒト皮膚細胞から人工造血細胞への驚くべき変換

(2010/11/26) - ただ一つの遺伝子をヒトの皮膚細胞に導入し血液のもとになる細胞を作り出すことに成功

(2010/11/26) - TAp63のDicerを介した転移抑制機構

(2010/11/12) - ヒト細胞における、エンハンサー的機能をもつ長鎖ノンコーディングRNAの発見

(2010/11/12) - 毛包の前駆細胞から生じるSKPs(皮膚由来多能性前駆細胞)は、成人真皮幹細胞としての特性を示す

(2010/10/29) - X染色体上の遺伝子発現を正常化させると、体細胞クローン胚の生産効率は著しく向上する

(2010/10/29) - miR-9は乳癌においてE-cadherinの発現を抑制し、癌転移を促進する

(2010/10/15) - 間葉系幹細胞と造血幹細胞が形成する独特な骨髄ニッチ

(2010/10/15) - 細胞運命決定因子Musashiによる白血病の制御

(2010/10/01) - 単一のLgr5幹細胞からのin vitroでの陰窩・絨毛構造の構築

(2010/10/01) - 造血幹細胞は、インターフェロンγによって活性化される

(2010/09/17) - iPS細胞に残る由来細胞の記憶

(2010/09/17) - 生後の海馬の神経新生は、記憶(恐怖連合記憶)の情報処理(海馬依存的な期間)を制御する

(2010/09/03) - 核質に存在するヌクレオポリンは発生と細胞周期に関連する遺伝子の発現に直接的に関与している

(2010/09/03)

- 骨髄由来の筋繊維芽細胞は間葉系幹細胞のニッチの構築と腫瘍増殖を促進する

ホーム > 世界の幹細胞(関連)論文紹介 > 生きかえる心臓

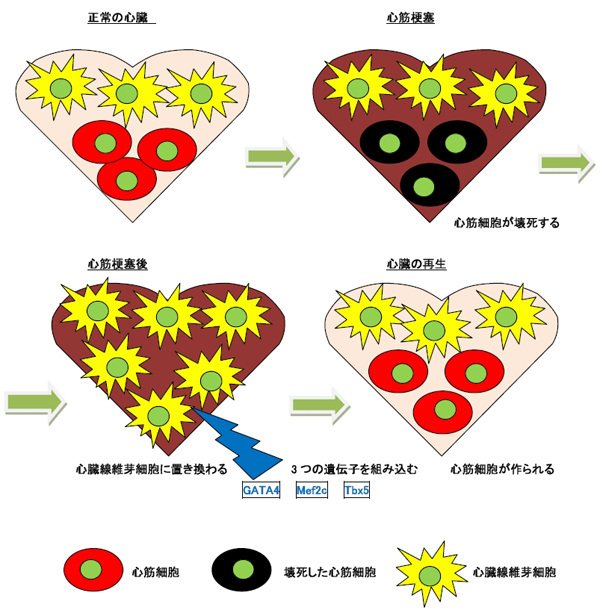

生きかえる心臓

論文紹介著者

西村 瑶子(博士課程 1年)

GCOE RA

病理学教室

第一著者名・掲載雑誌・号・掲載年月

Masaki Ieda/Cell 142, 375-386, August 6, 2010

文献の英文表記:著者名・論文の表題・雑誌名・巻・号・ページ・発行年(西暦)

Masaki Ieda, Ji-Dong Fu, Paul Delgado-Olguin, Vasanth Vedantham, Yohei Hayashi, Benoit G. Bruneau, and Deepak Srivastava. Direct Reprogramming of Fibroblasts into Functional Cardiomyocytes by Defined Factors. Cell 142, 375-386, August 6, 2010

論文解説

背景

人類の代表的な死因の一つに心臓病があります。心臓を形づくる心筋細胞※1が失われることにより、心不全などの心臓病が引き起こされます。心筋細胞には再生する能力がほとんどなく、一度失われた心筋細胞は元には戻りません。そのため従来の心臓病の治療には限界がありました。これまで世界中で心筋細胞を作り出すのに必要な遺伝子が探されてきましたが、見つかりませんでした。

今回ご紹介するMasaki Iedaらの研究グループは心筋細胞を作り出すのに必要な3つの遺伝子(GATA4、Mef2c、Tbx5)を見つけ、心臓線維芽細胞※2を心筋細胞に作り換えることに成功しました。

研究内容

Masaki Iedaらは、研究をする上でまずは心筋細胞に目印をつける必要があると考えました。そして、心筋細胞が生まれるときに現れる遺伝子に蛍光タンパクを付け加えたトランスジェニックマウス※3を作成しました。このマウスでは、心筋細胞は緑色に光ることになります。このため、心臓線維芽細胞などの他の細胞と区別することができます。

心筋細胞を作り出すのに必要と考えられた候補遺伝子は14種類ありました。この14種類の遺伝子を上記マウスの心臓線維芽細胞に組み込むと、緑色に光る細胞が生まれました。すなわち、心筋細胞が作られた可能性が考えられます。14種類の遺伝子をさらに絞り込むために、遺伝子を1つずつ減らして、心臓線維芽細胞に組み込んでいきました。その結果、GATA4、Mef2c、Tbx5の3つの遺伝子を組み込んだときに緑色に光る細胞が劇的に多くなりました。この緑色に光る細胞では、心臓線維芽細胞に現れる遺伝子が抑制されており、心筋細胞に独自に現れる遺伝子が上昇していました。さらにこの細胞は、心筋細胞だけが作ることのできるタンパクを生み出すことができました。そして、驚くべきことにこの細胞では、心筋細胞の最大の特徴である"拍動"が確認されたのです。

以上の結果から、心臓線維芽細胞から作られた緑色に光る細胞は心筋細胞に非常に似ていることがわかりました。さらに、GATA4、Mef2c、Tbx5の3つの遺伝子を組み込んだ心臓線維芽細胞をマウスの心臓に直接移植したところ、2週間で心筋細胞に類似した細胞が作り出されました。つまり、生体内においても成功したのです。

今後の展望

今回の研究により、心臓線維芽細胞から心筋細胞を作り出せることが示されました。そしてそのために必要な遺伝子はGATA4、Mef2c、Tbx5の3つであるということもわかりました。人間においても、心臓線維芽細胞がもともと存在する心臓の病変部にGATA4、Mef2c、Tbx5の3つの遺伝子を導入することにより、その場で心筋細胞を再生することが出来るようになるかもしれません。不可能と思われていた心臓再生医療が近い未来に実現するかもしれません。今後の進展が期待されます。

解説

- *1 心筋細胞

血液を全身に送り出すための収縮力を持つ細胞と、自発的にリズミカルな拍動を起こす細胞の2種類がある。 - *2 心臓線維芽細胞

心臓の50%以上を占める細胞。心筋細胞を支持したり、伝達物質を分泌したりする。また、心筋梗塞などで損傷を受けた場所に増殖し置換する。 - *3 トランスジェニックマウス

人為的に外部の遺伝子を組み込んだマウス。組み込んだ遺伝子の働きを観察することができる。

Copyright © Keio University. All rights reserved.