- 2012年度

- 2011年度

- 2010年度

- 骨髄由来の筋繊維芽細胞は間葉系幹細胞のニッチの構築と腫瘍増殖を促進する

(2011/03/25) - リプログラミングを促進する小さなRNA

(2011/03/25) - ⊿Np63は転写因子Lshを介して、がん幹細胞の増加を促す

(2011/03/25) - 造血幹細胞のメンテナンスを行う新たな因子の発見

(2011/03/04) - マウスES細胞から神経細胞への分化を方向づける因子の発見

(2011/03/04) - ヒト疾患iPS細胞:自閉症レット症候群への応用

(2011/02/18) - 生きかえる心臓

(2011/02/18) - グリオブラストーマ幹細胞様細胞は内皮細胞へ分化し、血管新生を誘導する

(2011/02/04) - 血液の幹細胞を保存状態と臨戦態勢に分類するNカドヘリン

(2011/02/04) - 急性骨髄性白血病のがん幹細胞への集中的治療を可能にするTIM-3

(2011/01/21) - p53の機能の回復を対象とした、がんの治療法には限界がある?

(2011/01/21) - 前立腺癌は分泌細胞、基底細胞のどちらに由来するのか?

(2011/01/07) - 癌細胞をリプログラミングする

(2011/01/07) - 造血幹細胞のエネルギー代謝や恒常性は、Lkb1によって調節される

(2010/12/24) - G-CSFによる造血幹細胞の末梢血への動員がEGFRシグナルの阻害により増強される

(2010/12/24) - 恐竜は何色?

(2010/12/10) - ヒト胚性幹細胞から軟骨細胞への分化誘導

(2010/12/10) - ヒト皮膚細胞から人工造血細胞への驚くべき変換

(2010/11/26) - ただ一つの遺伝子をヒトの皮膚細胞に導入し血液のもとになる細胞を作り出すことに成功

(2010/11/26) - TAp63のDicerを介した転移抑制機構

(2010/11/12) - ヒト細胞における、エンハンサー的機能をもつ長鎖ノンコーディングRNAの発見

(2010/11/12) - 毛包の前駆細胞から生じるSKPs(皮膚由来多能性前駆細胞)は、成人真皮幹細胞としての特性を示す

(2010/10/29) - X染色体上の遺伝子発現を正常化させると、体細胞クローン胚の生産効率は著しく向上する

(2010/10/29) - miR-9は乳癌においてE-cadherinの発現を抑制し、癌転移を促進する

(2010/10/15) - 間葉系幹細胞と造血幹細胞が形成する独特な骨髄ニッチ

(2010/10/15) - 細胞運命決定因子Musashiによる白血病の制御

(2010/10/01) - 単一のLgr5幹細胞からのin vitroでの陰窩・絨毛構造の構築

(2010/10/01) - 造血幹細胞は、インターフェロンγによって活性化される

(2010/09/17) - iPS細胞に残る由来細胞の記憶

(2010/09/17) - 生後の海馬の神経新生は、記憶(恐怖連合記憶)の情報処理(海馬依存的な期間)を制御する

(2010/09/03) - 核質に存在するヌクレオポリンは発生と細胞周期に関連する遺伝子の発現に直接的に関与している

(2010/09/03)

- 骨髄由来の筋繊維芽細胞は間葉系幹細胞のニッチの構築と腫瘍増殖を促進する

ホーム > 世界の幹細胞(関連)論文紹介 > 間葉系幹細胞と造血幹細胞が形成する独特な骨髄ニッチ

間葉系幹細胞と造血幹細胞が形成する独特な骨髄ニッチ

論文紹介著者

川村 直(博士課程 2年)

GCOE RA

先端医科学研究所細胞情報研究部門

第一著者名・掲載雑誌・号・掲載年月

Simón Mendez-Ferrer/Nature, 466, p829-834, 2010

文献の英文表記:著者名・論文の表題・雑誌名・巻・号・ページ・発行年(西暦)

Simón Méndez-Ferrer, Tatyana V. Michurina, Francesca Ferraro,Amin R. Mazloom,Ben D. MacArthur,Sergio A. Lira,David T. Scadden,Avi Ma'ayan,Grigori N. Enikolopov& Paul S. Mesenchymal and haematopoietic stem cells form a unique bone marrow niche.Nature. 466:829-834, 2010

論文解説

幹細胞は、様々な細胞の種類に分化できる能力(多分化能)と、細胞分裂を行っても親の細胞と同じように多分化能を維持できる能力(自己複製能)を併せ持つ細胞です。幹細胞は1回の細胞分裂で2つの娘細胞ができます。1つの娘細胞は別の種類の細胞に分化しますが、もう1つの娘細胞は「幹細胞」となり幹細胞を維持し続けます。

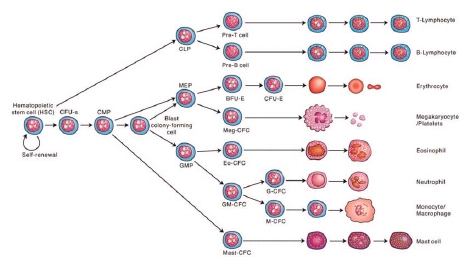

我々の血液には寿命があります。例えば、赤血球は120日ほど、好中球では約1日しかありません。我々の身体には造血幹細胞という「幹細胞」があり、寿命がきて死んでしまった血球細胞を逐次供給するシステムがあります。では、造血幹細胞はどうやって多分化能や自己複製能を維持しているのでしょうか。

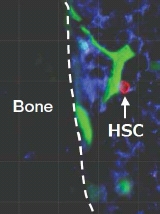

生体内において、造血幹細胞の性質、多分化能や自己複製能を維持するための特別な場所のことを「ニッチ」といい、造血幹細胞はこのニッチに遊走し細胞分裂を行うことで、血球細胞を供給しています。これまでの造血幹細胞ニッチ(HSCニッチ)に関する研究では、骨芽細胞がHSCのニッチのサイズを制御していることや、HSCが選択的に骨内膜に存在することが明らかになっていますが、HSCニッチを形成する細胞や、それらがどのようにしてHSCの細胞数を維持しているかについては、明確には明らかになっていません。

今回紹介する論文では、骨髄においてNestin陽性の間葉系幹細胞(以下MSC)とHSCの2つの体性幹細胞が相互に作用することで、独特なHSCニッチを形成していることを明らかにしています。

【Nestin-GFP+ 細胞はHSCの近傍に存在】

この論文では、Nestinのプロモーターの下流にGFPをコードする遺伝子を組み込んだNes-GFP+マウスを使用して解析を行っています。

Simónらは、最初にこのマウスの骨髄内部に存在するGFP+細胞は特性について解析をおこなっています。フローサイトメータを用いた解析の結果、骨髄内部にいるGFP+細胞は、非血球系(CD45-)かつ非血管内皮系(CD31-)の細胞であり、Nestinを発現していました。またGFP+細胞は、アドレナリン受容体 3(Adrb3)やアンジオポエチン、HSCの遊走に重要なCXCL12を強く発現しており、HSCをニッチに遊走するのを制御する細胞の1つであるとことが示唆されました。

次に、GFP+細胞の近傍にどのような細胞が隣接しているかを免疫染色で解析したところ、GFP+細胞の近傍にHSC(CD150+, CD48-)が存在することがわかりました。

【Nestin+細胞はMSCである】

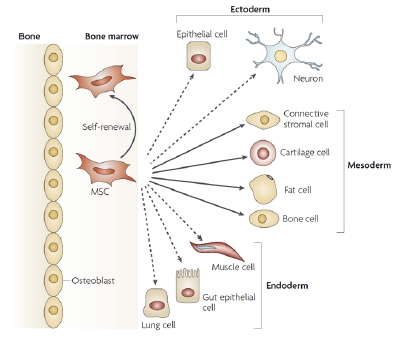

では、骨髄内部に存在するNestin-GFP+ 細胞が一体どのような特性を持っているのでしょうか。これまでの研究や他のグループの論文より、SimónらはNestin-GFP+ 細胞はMSCの可能性が高いと判断し、骨芽細胞・軟骨細胞・脂肪細胞へ分化誘導するかを検証しました。その結果、Nestin-GFP+ 細胞は骨芽細胞・軟骨細胞・脂肪細胞に分化することが確認され、この細胞がMSCである可能性が示唆ました。

Nestinという分子は、神経の前駆細胞のマーカーの1つです。一般にNestin+の神経前駆細胞はスフィアの形成や自己複製などの幹細胞特有の機能を持っています。そこで、Nes-GFP+細胞にもスフィアの形成や自己複製能ができるかを確認しました。その結果、Nes-GFP+細胞はスフィアを形成し自己複製能があることが証明されました。

Nes-GFP+細胞は、スフィアの形成や自己複製能があることが、試験管での実験において確認されました。試験管内での環境と生体内での環境は大きく異なるため、Nes-GFP+細胞が生体内においてもこれらの機能を持っているのか確認する必要があります。そこで、マウスの皮下にセラミックの小片を移植したモデルを用いて、確認実験を行いました。

その結果、移植した小片内部にはNes-GFP+細胞由来の骨芽細胞が多く存在し、スフィア形成能や自己複製能を有していることが確認されました。また、小片内部を免疫染色したところ、Nes-GFP+細胞の近傍にHSCがいることが判明しました。

試験管内及びマウスの実験より、Nes-GFP+細胞はMSCであることが示唆されました。最終的な確認実験として、Nes-GFP+細胞がオンライン上のデータベースに報告されているMSCの遺伝子発現のプロファイルと同じであるかを確認しました。その結果、Nes-GFP+細胞はデータベースのMSCとほぼ同じ遺伝子発現であることから、Nes-GFP+細胞はMSCであることが証明されました。

【Nestin+細胞はHSCニッチを構成する】

では、MSCはHSCニッチにおいて、どのような影響を与えているのでしょうか。これまでの研究により、骨芽細胞がHSCニッチを構成する細胞の1つであることが証明されています。また、顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)は、骨髄内部の骨芽細胞の増殖を抑制するのと同時に、MSCにも作用して骨芽細胞への分化を抑制、HSCの機能保持やニッチへの遊走に関連するCXCL12、IL-7、V-cam1、kit Ligand、Vcam-1などの分子の発現が低下します。反対に、副甲状腺ホルモンはMSCの骨芽細胞への分化の促進や、骨芽細胞とHSCの増殖を促進する方向に働きます。

では本当に、HSCの機能や細胞数を維持するのはMSCが必要なのでしょうか。そこで、選択的に骨髄中のNestin+細胞を取り除いたマウスモデルで実験を試みました。

このモデルマウスにおいて、骨髄中の有核細胞の数は変化しなかったものの、HSCに非常に近いLSK細胞(CD48-, Lin-, Sca-1+, c-kit+)や、CD150+, CD48- LSK細胞の数は、骨髄中のNestin+細胞を取り除くことで有意に減少しましたが、反対に脾臓に含まれるLSK細胞や、CD150+, CD48- LSK細胞の数は有意に増加することがわかりました。また、Nestin+細胞を骨髄から取り除くことで、HSCの骨髄への遊走が顕著に抑制されました。

以上のことより、骨髄中のNes-GFP+細胞はMSCであり、MSCがHSCの骨髄の遊走が機能維持に重要であることが証明されました。

近年、癌研究において腫瘍組織に浸潤しているMSCが注目されており、癌局所のMSCが腫瘍の増殖を促進することが既に報告されています。また、一部の癌種においては癌幹細胞が同定されています。今回の論文にあるように、MSCが他の幹細胞の機能維持に重要であるならば、癌幹細胞に対しても何らかの作用を及ぼしていることが推測されます。今後も、MSCが癌間質においてどのような作用を及ぼしているかを解析していくことが重要であると認識しました。

用語解説

- 造血幹細胞 (hematopoietic stem cell : HSC)

造血幹細胞とは、白血球(リンパ球、好中球、好酸球、好塩基球)、赤血球、血小板血球系細胞など、血球系の全ての細胞に分化可能な幹細胞です。ヒト成体では、骨髄に主に存在しており、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの血液系のがんの治療において、造血幹細胞移植という方法で臨床応用されています。(Stem cell, 2007, p.2391より抜粋)

- 間葉系幹細胞 (Mesenchymal stem cell : MSC)

間葉系幹細胞とは、間葉系の細胞(骨細胞・軟骨細胞・脂肪細胞など)、内胚葉性の細胞(筋細胞、胃の上皮細胞など)、外胚葉性の細胞(上皮細胞・神経細胞など)への分化能を有する体性幹細胞です。(nature review immunology, 2008, p.727 より抜粋 )

- ネスチン

神経外胚葉性の前駆細胞に特有の中間径フィラメント。 - GFP : Green fluorescent protein (緑色蛍光タンパク質)

緑色蛍光タンパク質はオワンクラゲ由来の分子量27 kDaの蛍光タンパク質。1962年に下村脩博士によって発見され、分離精製された。GFPは遺伝子改変操作の際に、ラベルとして使われる。

Copyright © Keio University. All rights reserved.