- 2012年度

- 2011年度

- 2010年度

- 骨髄由来の筋繊維芽細胞は間葉系幹細胞のニッチの構築と腫瘍増殖を促進する

(2011/03/25) - リプログラミングを促進する小さなRNA

(2011/03/25) - ⊿Np63は転写因子Lshを介して、がん幹細胞の増加を促す

(2011/03/25) - 造血幹細胞のメンテナンスを行う新たな因子の発見

(2011/03/04) - マウスES細胞から神経細胞への分化を方向づける因子の発見

(2011/03/04) - ヒト疾患iPS細胞:自閉症レット症候群への応用

(2011/02/18) - 生きかえる心臓

(2011/02/18) - グリオブラストーマ幹細胞様細胞は内皮細胞へ分化し、血管新生を誘導する

(2011/02/04) - 血液の幹細胞を保存状態と臨戦態勢に分類するNカドヘリン

(2011/02/04) - 急性骨髄性白血病のがん幹細胞への集中的治療を可能にするTIM-3

(2011/01/21) - p53の機能の回復を対象とした、がんの治療法には限界がある?

(2011/01/21) - 前立腺癌は分泌細胞、基底細胞のどちらに由来するのか?

(2011/01/07) - 癌細胞をリプログラミングする

(2011/01/07) - 造血幹細胞のエネルギー代謝や恒常性は、Lkb1によって調節される

(2010/12/24) - G-CSFによる造血幹細胞の末梢血への動員がEGFRシグナルの阻害により増強される

(2010/12/24) - 恐竜は何色?

(2010/12/10) - ヒト胚性幹細胞から軟骨細胞への分化誘導

(2010/12/10) - ヒト皮膚細胞から人工造血細胞への驚くべき変換

(2010/11/26) - ただ一つの遺伝子をヒトの皮膚細胞に導入し血液のもとになる細胞を作り出すことに成功

(2010/11/26) - TAp63のDicerを介した転移抑制機構

(2010/11/12) - ヒト細胞における、エンハンサー的機能をもつ長鎖ノンコーディングRNAの発見

(2010/11/12) - 毛包の前駆細胞から生じるSKPs(皮膚由来多能性前駆細胞)は、成人真皮幹細胞としての特性を示す

(2010/10/29) - X染色体上の遺伝子発現を正常化させると、体細胞クローン胚の生産効率は著しく向上する

(2010/10/29) - miR-9は乳癌においてE-cadherinの発現を抑制し、癌転移を促進する

(2010/10/15) - 間葉系幹細胞と造血幹細胞が形成する独特な骨髄ニッチ

(2010/10/15) - 細胞運命決定因子Musashiによる白血病の制御

(2010/10/01) - 単一のLgr5幹細胞からのin vitroでの陰窩・絨毛構造の構築

(2010/10/01) - 造血幹細胞は、インターフェロンγによって活性化される

(2010/09/17) - iPS細胞に残る由来細胞の記憶

(2010/09/17) - 生後の海馬の神経新生は、記憶(恐怖連合記憶)の情報処理(海馬依存的な期間)を制御する

(2010/09/03) - 核質に存在するヌクレオポリンは発生と細胞周期に関連する遺伝子の発現に直接的に関与している

(2010/09/03)

- 骨髄由来の筋繊維芽細胞は間葉系幹細胞のニッチの構築と腫瘍増殖を促進する

ホーム > 世界の幹細胞(関連)論文紹介 > 単一のLgr5幹細胞からのin vitroでの陰窩・絨毛構造の構築

単一のLgr5幹細胞からのin vitroでの陰窩・絨毛構造の構築

論文紹介著者

荒木 大輔(博士課程 2年)

GCOE RA

歯科口腔外科学教室・生理学教室

第一著者名・掲載雑誌・号・掲載年月

Toshiro Sato/Nature 459, 262-265 (14 May 2009)

文献の英文表記:著者名・論文の表題・雑誌名・巻・号・ページ・発行年(西暦)

Single Lgr5 stem cells build crypt-villus structures in vitro without a mesenchymal niche

Toshiro Sato1, Robert G. Vries1, Hugo J. Snippert1, Marc van de Wetering1, Nick Barker1, Daniel E. Stange1, Johan H. van Es1, Arie Abo2, Pekka Kujala3, Peter J. Peters3 & Hans Clevers1

Nature 459, 262-265 (14 May 2009)

論文解説

今回私が取り上げさせていただく論文は近年大きく研究が進んでいる分野で、腸に存在する体性幹細胞(somatic stem cell)を同定、分離、解析をおこなった研究についてご紹介させていただきます。

<研究の背景>

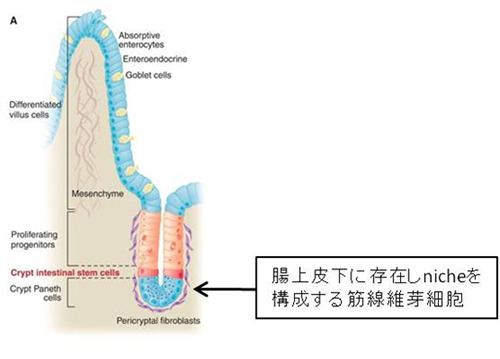

これまで腸に存在する幹細胞は陰窩(crypt)の底から4番目に存在しPaneth細胞の直上に位置する4~6個の細胞であり、また陰窩底部腸上皮下に存在する筋線維芽細胞(myofibroblast)と密接に接触しnicheを形成しているとされてきました(図1)(※1)。しかしながらマウス腸上皮細胞のターンオーバーは3~5日と短いためin vitroでの解析が困難であり、さらに有用なマーカーが存在しなかったことから腸幹細胞(intestinal stem cell)の機能的解析は困難とされてきました。

(図1:Kateri A et al,Science 31 March 2006より抜粋一部改変)

以前より腸幹細胞は、Wnt signalにより増殖が調節されていると報告されていました。そこで著者らは先行論文でWnt signalのターゲット遺伝子であるLgr5に着目しました。彼らはLgr5が発現する細胞をEGFPという蛍光タンパク質で標識されるmauseを作成したところ、Lgr5は小腸の絨毛(villi)では発現しておらず、陰窩底部のPaneth細胞の間に散在するcrypt base columnar(CBC)cellsにおいて特異的に発現していることを示しました。さらに一度Lgr5を発現するとLacZという遺伝子で標識され、その後その細胞がどのような経過をたどるのかを観察できるシステムを作りました。このシステムを用いた実験から、Lgr5を発現するLacZで標識されたCBC cellはPaneth細胞、transit amplifying(TA)細胞、goblet細胞、enterocyte、enteroendcrine細胞、絨毛細胞へと分化、増殖してゆくことを示しました。つまりLgr5を発現するCBC cellが腸における幹細胞であるとin vivoにおいて実験的に証明したのです。(※2)

<単一Lgr5 positive CBCcellからin vitroにおけるcrypt-villus organoids形成>

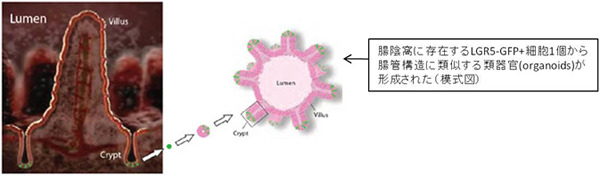

今回ご紹介する論文で著者らはLgr5 positive CBCcellが幹細胞であることをin vitroにおいて証明し、さらに陰窩-絨毛類器官(crypt-villus organoids)が構築可能であることを示しました。

- 培養系の確立

前述したようにいままで様々な培養系が報告されていましたが、長期間培養下でcrypt-villusの構造を生理的に維持することはできていませんでした。そこで著者らはまずWnt signalを伝えるタンパク質等を添加した特殊な培地を開発しました。この培地中でmouseの陰窩を取り出し培養したところ、陰窩・絨毛構造を持つ類器官(crypt-villus organoids)を形成し増幅することに成功しました。さらにこの類器官は8カ月にわたって性質を失うことなく培養が可能でした。 - 単一幹細胞からの類器官(organoids)の形成

そこで筆者らは、先行論文で作成したのLgr5が発現する細胞がEGFPという蛍光タンパク質で標識されるmouseの腸を用いて、EGFPを指標としLgr5 positive CBC細胞(以下Lgr5-GFP+細胞)をFACS(※3)でsingle cell sortingをしました。

これによりsingle cell sortingで得られた単一のLgr5-GFP+細胞から約6%の割合で類器官を形成することが可能となったのです。さらに類器官の陰窩底部にはPaneth細胞の間にLgr5-GFP+細胞が存在することが認められ、分化した細胞であるPaneth細胞、goblet細胞、enterocyte 、enteroendcrine細胞も類器官中に存在することを確認しました。つまりLgr5 positive CBCcellは腸における幹細胞であると考えられます。(図2)

(図2:Monya B, Nature Reports Stem Cells 2 April 2009より抜粋、一部改変)

- 幹細胞nicheについて

従来から言われている陰窩底部腸上皮下に存在しniche細胞と考えられている、非上皮(間質・間葉系)細胞の存在は今回実験により得られた類器官の陰窩底部上皮下には確認されませんでした。しかし著者らは生体内においてこのniche細胞が、アンカーや支持の働きをすることで特殊な環境を作り出しているのではないかと述べています。

現在私は生理学教室の幹細胞分離グループに所属しております。日常的に使用しているFACSを用いた論文のため取り上げさせていただきましたが、single cellから腸管を再現する構造物を培養・作成することが可能であるというこの研究から、再生医療がますます身近になっていると深く感じました。

用語解説

- ※1 小腸の構造は図1にあるように陰窩(crypt)と絨毛(villi)からなっています。従来は陰窩の底から4番目に存在する腸幹細胞(intestinal stem cell)からtransit amplifying(TA)細胞を経てgoblet細胞、enterocyte、enteroendcrine細胞等へ分化・増殖してゆくと考えられていました。

- ※2 著者らの研究室のホームページにわかりやすい動画が掲載されています、参考にしてください。

http://www.hubrecht.eu/research/clevers/research.html - ※3 FACS(Fluoresence activated cell sorting)とは蛍光色素を結合した特異的抗体などを標識とすることで目的の細胞を解析・分離・回収することのできる装置。

Copyright © Keio University. All rights reserved.