- ホーム

- 今月のサイエンス一覧

-

今月のサイエンス

今月のサイエンス - 2022年06月

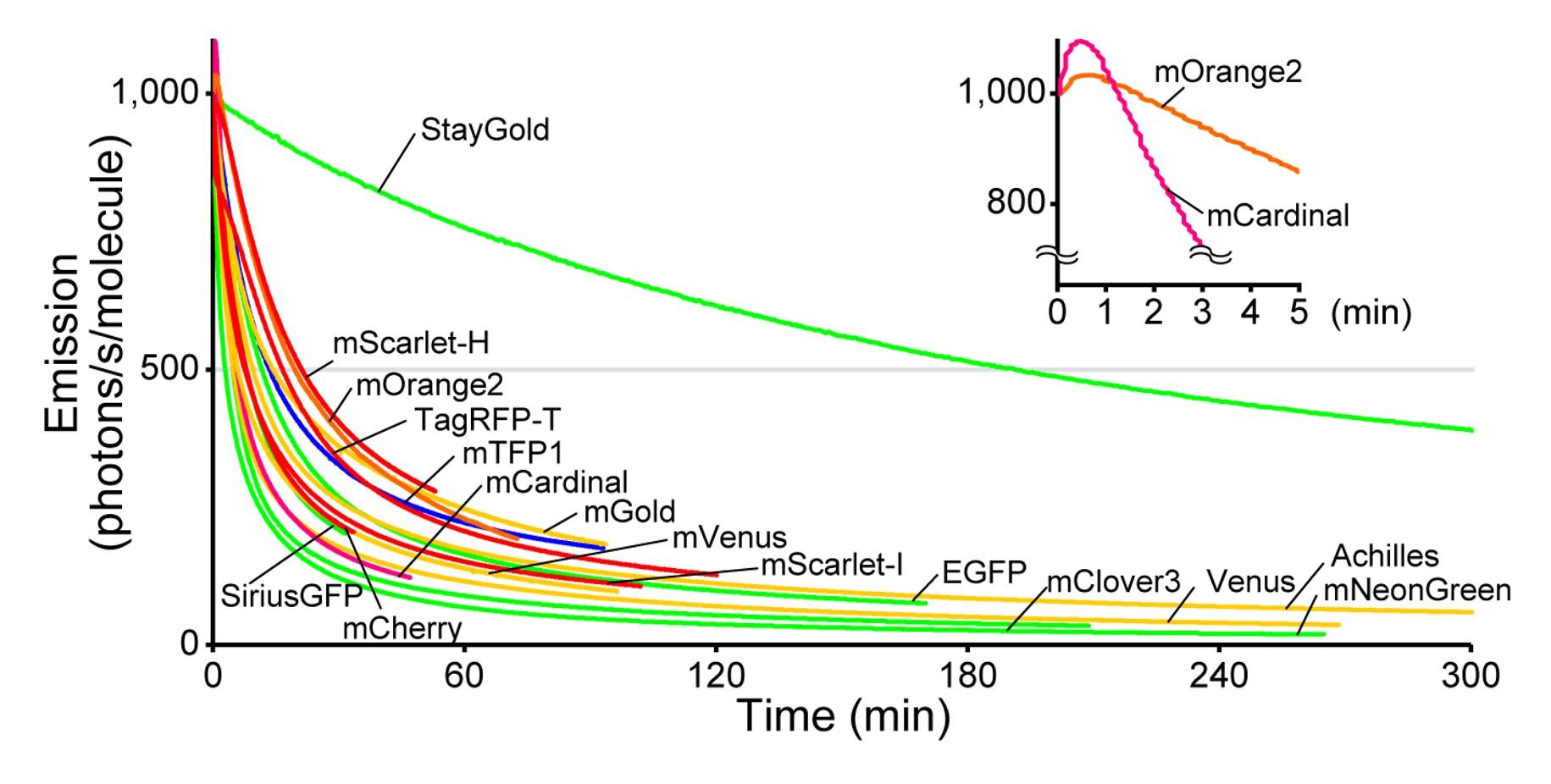

1: A highly photostable and bright green fluorescent protein.

Nature Biotechnology.

2022 Apr 25. doi: 10.1038/s41587-022-01278-2.

Hirano M, Ando R, Shimozono S, Sugiyama M, Takeda N, Kurokawa H, Deguchi R, Endo K, Haga K, Takai-Todaka R, Inaura S, Matsumura Y, Hama H, Okada Y, Fujiwara T, Morimoto T, Katayama K, Miyawaki A.

蛍光ライブイメージングに臨んで励起光量を増やせば標識構造をより明るく(超解像ではより細かく)観察できる。しかしながら励起光量増大は色素の褪色あるいは細胞の障害をもたらす。もし前者、色素褪色の問題が解消するならば、我々の蛍光イメージングの時空間的スケールはどのように拡がるものなのか?この問いに対する答えを、タマクラゲ由来の耐光性蛍光タンパク質を使って提出したのが当論文である。褪色を恐れず細胞小器官の高速長時間広視野超解像イメージングを達成した。観察に際してno intervalsを徹底した結果、たとえば小胞体の管構造の振戦を定量的に解析することができた。褪色問題をクリアするために蛍光タンパク質の発現量を高めるアプローチには限界がある。低コピー数の色素で標識された構造をいかに明るく観察するべきかを考える時機の到来である。褪色研究は極めて難しい(その理由は論文の補足テキストに詳説した)。十数年前から、褪色問題にはなるべく嵌らぬよう注意していたが、もし万が一、耐光性優れる蛍光タンパク質が得られたらStayGoldと命名しようと考えていた。このたび嵌ってみて再認識している。やはり褪色は迷宮入りを覚悟して取り組むべき問題である。

(理化学研究所脳科学総合研究センター副センター長 宮脇敦史 66回)

2: Topical pH Sensing NIR Fluorophores for Intraoperative Imaging and Surgery of Disseminated Ovarian Cancer.

Advanced Sciene.

2022 May 14;e2201416. doi: 10.1002/advs.202201416.

Yokomizo S, Henary M, Buabeng ER, Fukuda T, Monaco H, Baek Y, Manganiello S, Wang H, Kubota J, Ulumben AD, Lv X, Wang C, Inoue K, Fukushi M, Kang H, Bao K, Kashiwagi S, Choi HS.

今年3月号で、微小卵巣がんの位置を正確に把握する術中イメージングのための静脈注射型の近赤外蛍光色素開発を取り上げていただいた。この全身投与では、投与量が多い上に副作用の懸念も大きい。共同責任著者の柏木(76回)は蛍光分子の設計・合成をするマサチューセッツ総合病院ならびにジョージア州立大の化学グループとの共同研究を通して、「術野に吹きかけるスプレー蛍光色素」も開発した。術中イメージングに多用されるインドシアニングリーン(ICG)に代表されるヘプタメチン構造に、電荷や化学的修飾を加えた候補分子から、低いpHを示すがん微小環境で蛍光が増大し、がん組織に高発現が見られる有機アニオン輸送ポリペプチド(OATP)に選択的に取り込まれ細胞内に留まりやすい色素をスクリーニングした。これをマウス卵巣がん播種モデルにごく少量直接吹きつけると、10分直後から4時間の長きにわたり微小がんを高精細に検出できた。本色素は簡便・経済的で安全性も高いと考え、他の表在性がん手術や内視鏡検査などへの応用拡大を模索している。

(産婦人科学教室 柏木 哲 76回)

3: Dopaminergic dysfunction and excitatory/inhibitory imbalance in treatment-resistant schizophrenia and novel neuromodulatory treatment.

Molecular Psychiatry.

2022 Apr 20. doi: 10.1038/s41380-022-01572-0.

Yokomizo S, Henary M, Buabeng ER, Fukuda T, Monaco H, Baek Y, Manganiello S, Wang H, Kubota J, Ulumben AD, Lv X, Wang C, Inoue K, Fukushi M, Kang H, Bao K, Kashiwagi S, Choi HS.

統合失調症は幻覚や妄想、意欲減退や感情の平板化、そして認知機能障害を有する慢性疾患(有病率は1%)です。治療の中心は半世紀前に発見されたドパミン受容体拮抗作用を持つ抗精神病薬であり、統合失調症のドパミン仮説の根拠となっています。しかし、約3割の患者さんに対して既存の抗精神病薬は無効であり、その病態は従来のドパミン仮説だけでは説明できません。現在、興奮・抑制バランス異常仮説は統合失調症の病態を説明する仮説として注目を集めています。この仮説は、健常人に統合失調症様症状を惹起するグルタミン酸受容体阻害薬の効果に基づいており、興奮性グルタミン酸神経系の異常により下流の抑制性GABA神経系が障害され、更に下流の神経系が脱抑制され、多様な症状をもたらすというものです。今回、精神神経科の和田真孝君(博士課程4年)が、治療抵抗性統合失調症をドーパミン仮説と興奮抑制インバランス仮説から考察し、新規ニューロモジュレーション(神経系に生じた機能異常に対し、電気や磁気を用いて、神経活動を変化または調整し、症状や障害の改善を図る技術)の開発のための展望についてまとめたオピニオン的総論を精神科の研究誌では最高峰の1つであるMolecular Psychiatryに発表しました。現在、野田賀大君(精神神経科特任准教授)の指導の下、治療抵抗性うつ病に対する経頭蓋磁気刺激療法の開発を進めている和田君が、国内外の臨床・基礎研究者と現在の知見について議論を重ねて発表に至った作品です。具体的には、治療抵抗性統合失調症を上記の2つの病態仮説に基づいて論じ、現在のニューロモジュレーション研究の知見を紹介し、包括的なバイオマーカーの測定によるディープ・フェノタイピング、多変量解析や機械学習を用いたバイオタイピング、そして、バイオタイプに対するバイオマーカーを用いたクローズド・ループ・ニューロモジュレーションの開発について提唱しています。面白い内容になっていますので目を通していただけたらと思います。

(精神・神経科学教室 中島振一郎 81回)