もっと多くの患者さんに「がんゲノム医療」を届けるために

2025/03/28

がんを引き起こす遺伝子の変化(変異)を調べて、診断や治療に役立てることを「がんゲノム医療」と呼びます。2017年にいち早く遺伝子パネル検査を導入した慶應義塾大学病院は、2018年2月に厚生労働省から「がんゲノム医療中核拠点病院」に認定。日本におけるゲノム医療を牽引するべく、研究や外来・検査システム構築、環境整備まで手がけるがんゲノム医療センター長の西原広史教授に、がんゲノム医療の未来を見据えた取り組みと、そこにかける思いを聞きました。

遺伝子異常にもとづいて治療する「がんゲノム医療」

がんは遺伝子の変化(変異)によって起こる病気です。近年は、がんの発生や増殖に関わる「がんドライバー遺伝子」が次々と発見され、その遺伝子を標的とした治療が行われています。従来のように、がんが発生した臓器(癌種)で治療法を選択するのではなく、がん遺伝子検査で見つかった遺伝子変異にもとづいて治療法を判断するのが“がんゲノム医療”です。

慶應義塾大学病院では、2017年11月に腫瘍センターゲノム医療ユニットを立ち上げ、一度に数百の遺伝子を調べる「遺伝子パネル検査」を導入するなど、ゲノム医療を推進してきました。その体制をつくってきたがんゲノム医療センター長の西原広史教授は、前職の北海道大学に勤務していた2014年頃からがんゲノム医療に関わってきたパイオニアです。

「日本では2019年6月から、次世代シーケンサーを使ってがん関連遺伝子の変異を調べる『がん遺伝子パネル検査』が保険診療で行えるようになりました。ただし、保険診療で受けられるのは、原発不明がんや希少がん、標準治療が終了して治療法がない固形がんの患者さんという制約があるため、この検査を受けられるのは年間1~2万人しかいません。毎年100万人の人ががんと診断されることを考えると、検査を受けられるのは1~2%という少なさなのですが、それが日本のがんゲノム医療の現状です」

がん遺伝子パネル検査を行ったとしても、遺伝子変異が見つからないこともありますし、見つかった遺伝子異常に対応した薬があるとは限りません。これまでに検査を受けた人のうち、治療につながった人は約10%だと報告されています。この割合は、数字に当てはめると全国でわずか年間1500人程度…。西原教授は、この状況を改善しなければならないといいます。

「今は、治療法がない、限られた患者さんしかがん遺伝子パネル検査を受けられないので、治療法が見つかったとしても手遅れということが少なくありません。早い段階からゲノム検査を行い、遺伝子異常にもとづいた治療をしていれば、もっと長く生きられたかもしれないと思う患者さんもいます。そこで当院では、より多くの患者さんがゲノム医療を受けられるように、独自に開発したシステムを使った遺伝子検査を実施しています」

慶應独自のがんゲノム検査プラットフォーム

がん遺伝子パネル検査を受けられるのは、全国のがんゲノム医療中核拠点病院(13箇所)、がんゲノム医療拠点病院(32箇所)、がんゲノム医療連携病院(232箇所)です(2025年2月1日現在)。慶應義塾大学病院はこのうちのがんゲノム医療中核拠点病院に認定され、保険診療のがん遺伝子パネル検査を行う一方で、独自に開発した遺伝子検査プラットフォームを用いて自費診療で遺伝子検査を受けられる体制を整備しました。

「保険診療の対象になっていない患者さんや、もっと詳しく調べてほしいという患者さんのために自費診療での検査を提供しています。通常の遺伝子パネル検査と同様に216種類の遺伝子を調べる検査のほか、約2万種類におよぶヒトのほぼ全ての遺伝子を調べるエクソーム検査、組織を採取せずに血液検査で739遺伝子を調べられる検査などを行っています。自由診療なので数十万円から約100万円と高額ですが、エクソーム検査ではパネル検査で見つけられない遺伝子変異を発見できる可能性があります」

こうした独自の検査システムは、保険診療で行うがん遺伝子パネル検査にも良い影響を及ぼしています。

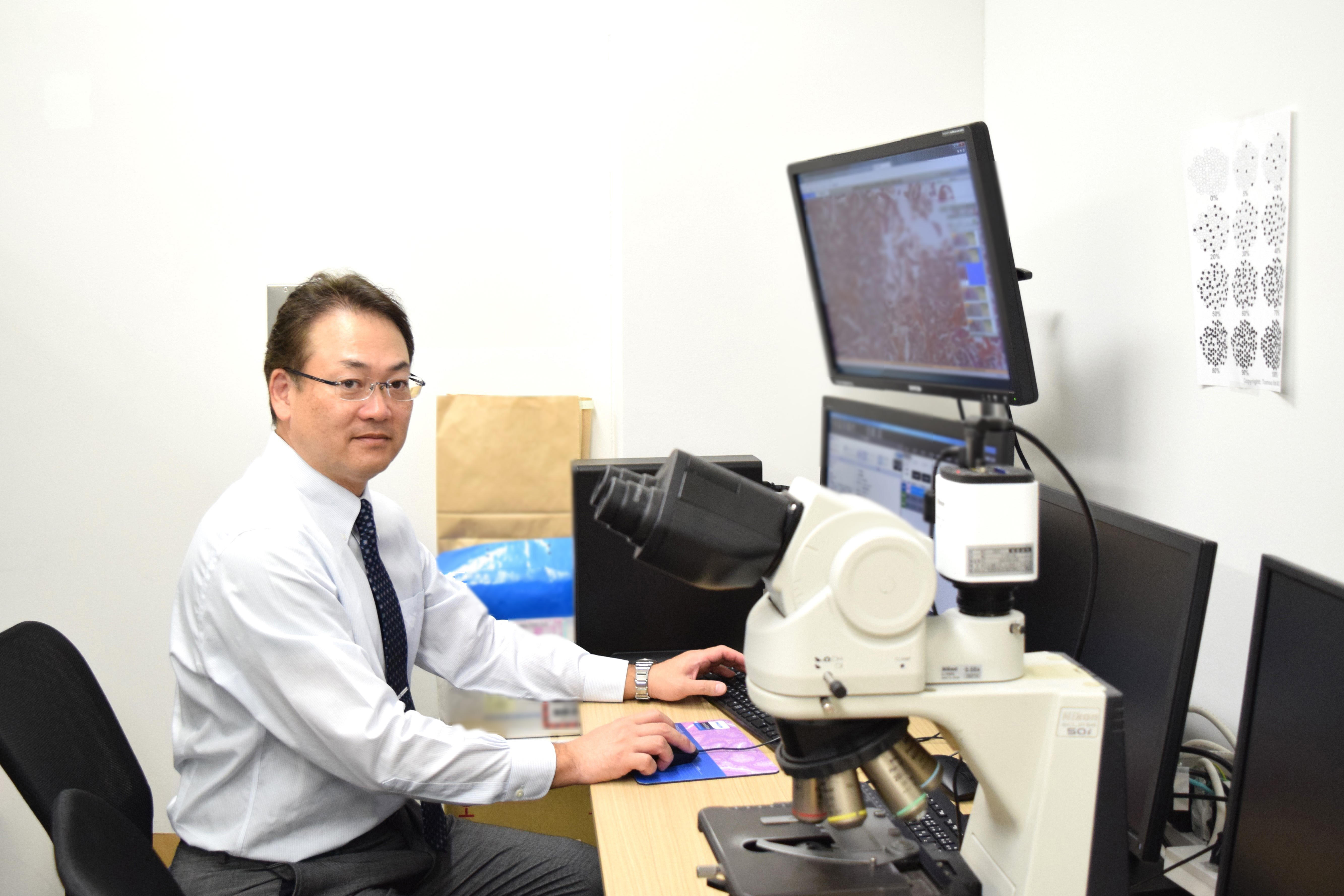

「がん遺伝子パネル検査では、検査の結果を受けてエキスパートパネルと呼ばれる専門家集団が検討して治療法を提案するのですが、遺伝子変異が見つかってもそれに合う治療がなかなか見つからないのです。それに対して院内に遺伝子検査システムを整備している当院には、臨床と研究の両方での治療実績が蓄積されています。それらのデータをもとに独自開発したアルゴリズムを使って、より積極的な解釈を行っているので、より多くの治療可能性を提示できています」

最近では、切除可能な食道がんの手術の前後に血液検査を行い、がん関連遺伝子を取り切ることができたかどうかを調べる微小遺残腫瘍評価という先進医療を始めました。

「手術後の血液を調べることで、がん細胞由来の遺伝子変異を調べることができます。この変異が見られる場合は再発率が高いことが私たちの研究で明らかになっているので、再発予防のための治療をするなど、早めに対策できるというメリットがあります。このほかにも尿検査で膵臓がんを早期発見する方法を開発中で、血液や尿を使った患者さんの負担の少ない検査法(リキッドバイオプシー)はこれからさらに広げていきたいと思っています」

治療開始時からゲノム医療を取り入れる

「今の日本のがんゲノム医療は、世界から大きく取り残されています」と、現状への危機感を示す西原教授。現在のように治療方法がない患者さんを対象とするのではなく、がんと診断されて治療が始まるときから、治療の進行に応じて遺伝子検査を取り入れる必要があると訴えます。

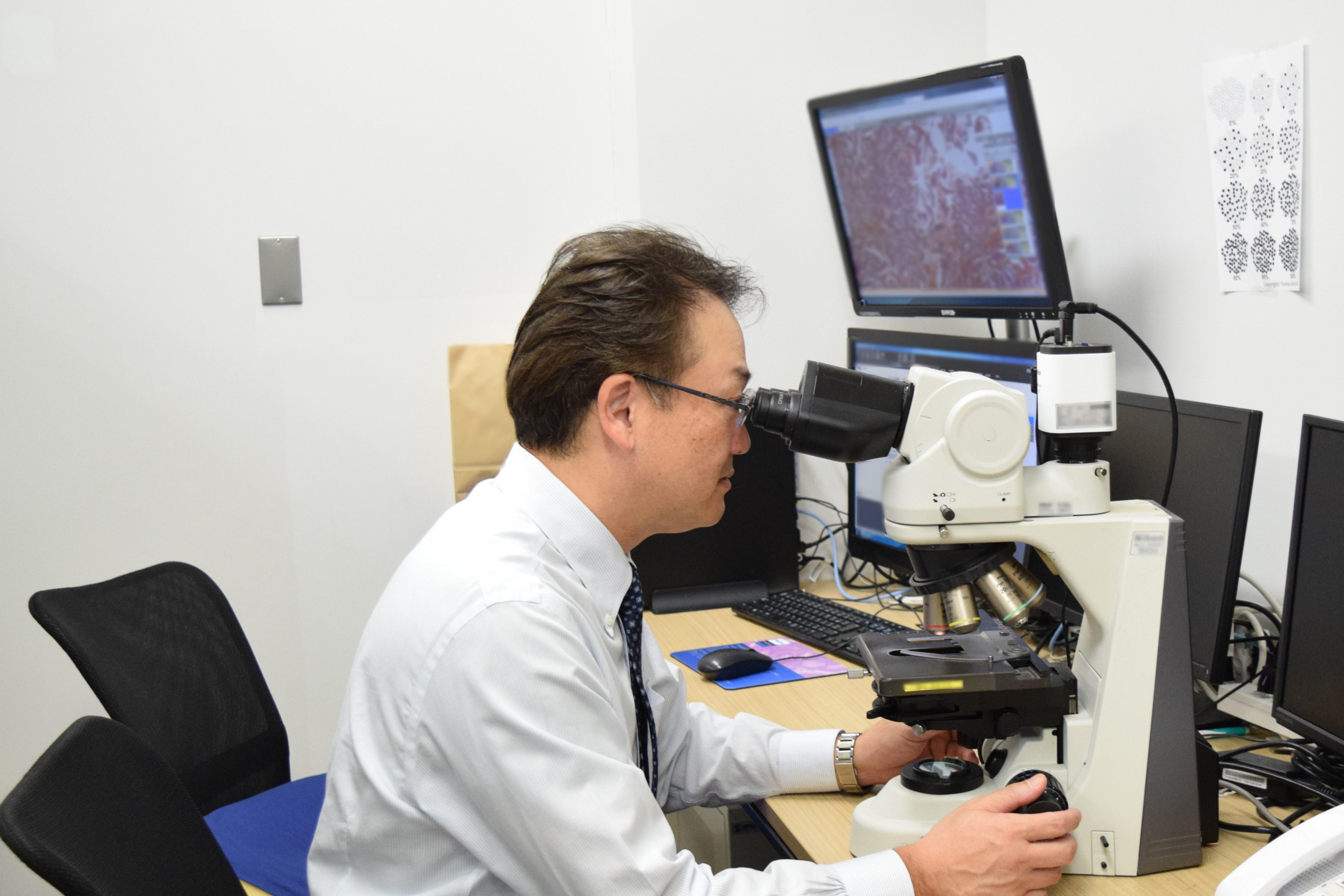

「まず、がんがあるとわかった時点で、病理診断に遺伝子検査を組み込む『パソロジカルシークエンス(分子病理診断)』を行います。この段階でがん細胞の遺伝子プロファイルに基づく悪性度評価、有効な薬物療法の可能性などを探ります。次に、手術や放射線治療の後で微小残存がないかをゲノムレベルで評価し、再発リスクに応じて追加治療の必要性を検討します。再発や転移があったときには新たな病変を採取して、初発時のゲノム変異などと比較して治療選択の判断材料にします。これらの遺伝子検査が、海外では一般的ながん診療として行われています。しかし、日本は保険診療や薬事承認の制約があるため、ほとんど行われていないのです」

2023年6月に発表された国際的な子宮体がんの進行期分類(FIGO2023)では、従来と同様の病理学的・組織学的な分類に加えて、遺伝子変異のタイプ(分子遺伝学的分類)が含まれています。

「がん治療は病期(ステージ)分類にもとづいて、その時点で適切と思われるエビデンスのある標準治療を行います。しかし、初回診断時の遺伝子検査を行っていない日本では、国際的な基準に則った病期分類ができません。国際的な分類と日本の分類の違いを調べるために過去の患者さんの遺伝子を調べたところ、本来は化学療法不要だったのに化学療法をした人が約7%(全国で1020人に該当)、逆に必要な化学療法がされていなかった人が約9%(全国で1530人に該当)もいることがわかりました。子宮体がんは年間1700人くらいがかかるがんですが、今も遺伝子検査をしない古い分類のまま治療している患者さんが16%くらいいるということです」

脳腫瘍の一種であるグリオーマ(神経膠腫)の国際的なグレード分類も、顕微鏡で観察して判断する病理学的診断と、ゲノム異常にもとづく分子遺伝学的診断の両方がミックスされた分類になっていますが、日本では病理学的診断にもとづいた分類しかありません。

「この問題をこのまま放置しておくわけにはいきませんから、日本病理学会とともに、パソロジカルシークエンスの導入に向けた取り組みを進めています。まずは喫緊の課題である子宮体がんと脳腫瘍について、国際分類に準じた治療ができるよう各方面に働きかけています」

病理専門医として「研究成果をベッドサイドへ」

現在はがんゲノム医療の第一人者として幅広く活躍する西原教授ですが、もともとは病理専門医として研究を中心とした生活を送っていました。その中で大事にしてきた言葉が「Bench to Bedside」。

「医学部卒業後は、病理学のラボでがんの原因となる遺伝子(オンコジーン)やたんぱくの異常を調べる基礎研究を展開してきましたが、それらの研究は臨床に活かすためのもの。そこで『Bench to Bedside(研究成果をベッドサイドへ)』という言葉を大切に、しばらくは基礎研究8割、臨床2割といった割合で進めてきました。その中で治療ターゲットとなる遺伝子異常を調べる必要を感じて、北海道大学病院にがん遺伝子診断部を開設し、がん遺伝子診療外来を始めました。がん遺伝子診断をする部署は国立大学で初めてでしたし、病理専門医が直接患者さんに説明する外来を担当することもかなり珍しいと思います」

2017年に慶應義塾大学病院に来てからも、腫瘍センターゲノム医療ユニットを開設して、がん遺伝子外来を開設。がんゲノム異常にもとづく個別化治療の実現に向けて精力的に活動しながら、基礎研究でも数々の成果を挙げ続けています。その一つとして、慶應病院に蓄積されている約1000症例の全エクソーム検査データを活用して新しいドライバー遺伝子の探索を行っています。

「全エクソン解析により新たなドライバー遺伝子の候補として、CRKファミリーの遺伝子変異が同定されましたが、実はそのファミリーの一つであるDOCK2は私が世界で初めて同定した遺伝子なのです。当時はどんな機能を持っているのかわかりませんでしたが、最近になって新型コロナウイルス感染症の重症化因子だとわかり、がんにおいても重要だろうということで研究を進めています。」

ゲノム医療で治療の可能性を拓く

「目指しているのは、やはりパソロジカルシークエンス(分子病理診断)を一般化させること」という西原教授。病理医としての土台が揺るぐことはないようです。

「これまで、顕微鏡による診断が中心だった病理専門医ですが、これからは遺伝子プロファイリングを見ることができる専門家を育成する必要があります。そのために日本病理学会が2019年に設けたのが、分子病理専門医という認定制度です。制度開始時には私も試験委員として試験作成などを行いましたが、分子病理専門医と認められた病理医は、遺伝子プロファイルを読み解くことができ、WHO分類を把握し、ゲノム異常にもとづく診断ができます。この認定制度スタートから5年ほど経った現在、分子病理専門医は現在700人くらいまで増えています」

こうした専門家育成と並行して、これまでのゲノム診断データを統合したデータベースの構築、がん診断プロセスに分子病理診断を導入するための制度設計にも注力しています。そうした取り組みは、ゲノム医療の可能性を拓き、より良い治療につなげるためだといいます。

「今の日本の医療制度下でゲノム異常にもとづく治療を行うには、さまざまなハードルがあります。そんな中でも、治療法がなかった患者さんがゲノム異常にもとづく治療を受けることができて、その治療の効果がみられたときには、本当にやってきて良かったと感じます。残念ながらそういう機会に恵まれる患者さんは極めて少ないのですが、それでも『ゲノム検査のお陰で自分の病気に対する理解が深まった』と言ってくれる患者さんもいて、自分はもっとゲノム医療の推進を頑張っていかなければいけないと改めて思うのです」

西原 広史 (にしはら ひろし)

1995年北海道大学医学部卒業。1999年同大学院医学研究科病理系専攻博士課程修了(医学博士)。同大学医学部附属病院病理部、大学院医学研究科分子細胞病理学、同大学病院臨床研究開発センター、がん遺伝子診断部、北海道がんセンターがんゲノム医療センターなどを経て、2017年に慶應義塾大学医学部特任教授に就任。2019年より医学部教授。現在はがんゲノム医療センター長、腫瘍センターがんゲノム医療ユニット長を務める。

※所属・職名等は取材時のものです。