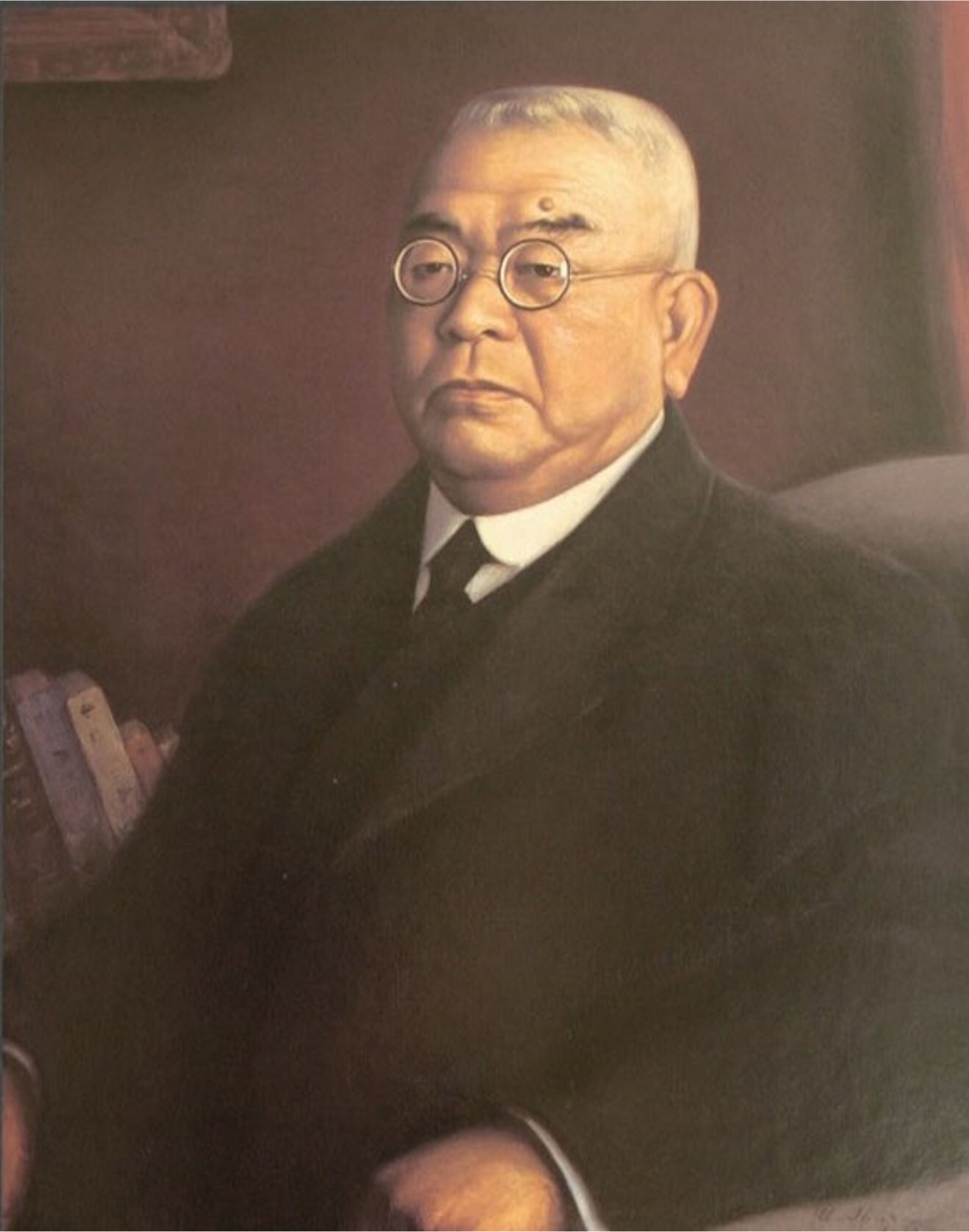

北里柴三郎は、世界的にも著名な細菌学者で、日本の近代医学の父と称されています。

北里は、1853年に現在の熊本県阿蘇郡小国町に生まれ、幼少期より漢学者の大伯父のもとに預けられ、4書5経を学んで育ちました。1871年に熊本の古城医学所(後に熊本医学校と改称)に入学し、オランダ人医師の指導を仰いだのち、1874年に本格的なドイツ医学を学ぶために上京。東京医学校(現東京大学医学部)に入学し、1883年に卒業後、内務省衛生局に入局しました。

1886年からドイツへ留学し、結核菌を発見したローベルト・コッホに師事しました。1889年に世界で初めて破傷風菌の純粋培養に成功し、1890 年には毒素に対する免疫抗体を発見しました。さらに、毒素を弱毒化して少量ずつ注射しながら血清中に抗体を生み出す「血清療法」を開発しました。その後、エミール・ベーリングとともにジフテリアの血清療法も確立しました。血清療法は感染症の治療や予防に革新をもたらし、国際的にも名声を博すこととなりました。

1892年にドイツから帰国後、伝染病研究所設立の必要性を熱心に説いていた北里のために、政府も設立の準備を進めていました。しかし、時間を要することが判明し、落胆していた北里に救いの手を差し伸べたのが福澤諭吉でした。福澤は自分の所有地を提供して、北里を所長とする私立の伝染病研究所(現在の東京大学医科学研究所)を設立し、北里にとって福澤は生涯の師といえる存在となりました。1893年には、福澤は再び自分の所有する土地を提供し、研究所の隣に日本で最初の結核専門病院である土筆ヶ岡養生園を設立し、北里が診療にあたりました。これらの施設は、日本の感染症研究と公衆衛生政策の先駆けとなりました。

1894年には、ペストが流行していた香港に、内務省からの要請で赴き、ペスト菌を発見するという大きな業績を上げ、その制圧に尽力しました。その後の国内のペスト菌の流行時には、北里の指導により国をあげて防疫対策が取られた結果、被害は最小限に抑えられました。北里は、伝染病研究は衛生行政と表裏一体であるべきという信念のもと研究にあたっていました。

1914年には私立伝染病研究所が官制化によって東京帝大に移管され、所長を退いた北里は、国家の制約に縛られず“日本医学の発展と国民の衛生状況の改善と向上”を目指して、私費を投じて北里研究所を創設しました。

1917年に慶應義塾が医学科を設立するにあたり、北里柴三郎は「福澤先生から受けた恩顧に報いるのは、この時である」と設立委員会の中心となり、自ら初代学科長(後の学部長)に就任しました。この際に慶應の特色として予防医学教室を設置し、公衆衛生の教育に力を入れました。さらに、1920年に附属病院が開院する際には、北里が初代病院長に就ました。十年余の在職期間中、給与その他一切の報酬を固辞し、報恩の精神を貫き、無償でその任にあたりました。慶應義塾医学科の創立記念パーティーで北里は「予は福澤先生の門下生ではないが、先生の恩顧をこうむったことは門下生以上である。ゆえに不肖報恩の一端にもならんかと、進んで此の大任を引き受けたのである。」「我らの新しき医科大学は、多年医界の宿弊たる各科の分立を防ぎ、基礎医学と臨床医学の連携を緊密にし、学内は融合して一家族の如く、全員挙げて斯学の研鑽に努力するを以て特色としたい」と述べました。慶應義塾大学は、北里が唱えた「基礎・臨床一体型医学・医療の実現」を理念として教育、診療、研究を行っています。

1923年に国会で日本医師会令の法案が成立し、北里は初代の日本医師会会長に就任しました。それまでの日本では各府県に多くの医師会が設立されていましたが、それらを網羅する全国組織の医師会の必要性が叫ばれるようになり、北里はそれまでの数年間に渡って、そのまとめ役を請われて引き受けていました。

また、北里は、福澤の支援を受けた私立の伝染病研究所時代には、北島多一(ハブ毒の血清療法の確立)、志賀潔(赤痢菌の発見)、秦佐八郎(梅毒の特効薬サルバルサンの創製)、野口英世(黄熱病の研究)など、日本の医学界を牽引する多くの門下生を育てました。その後、慶應義塾大学医学部の教授陣として、北島多一、志賀潔、秦佐八郎を送り込み、慶應義塾大学医学部の発展に尽力しました。北島多一は慶應義塾大学医学部の第 2 代医学部長、第 2 代日本医師会会長を務めました。現在、慶應には優れた業績を上げた学内研究者を表彰する“慶應義塾大学医学部三四会北里賞”と“北島賞”が設けられていますが、それぞれ北里柴三郎と北島多一に敬意を表して設けられた賞です。

北里は、「日本の近代化は公衆衛生の近代化とともに構築されるべきである」「医の基本は予防にある」という信念に基づき、集団予防・検疫・衛生教育の重要性を早くから訴え、政策提言や実施支援を積極的に行いました。北里柴三郎の業績は、日本の医療と公衆衛生の近代化に決定的な影響を与え、その精神は今なお脈々と受け継がれ、現代医学の礎となっています。